Nur Wegwerfen ist Müll

Die Lebensdauer des Parketts kann mehrmals mit einer Aufarbeitung verlängert werden. Bild: Bauwerk Parkett AG

Die Lebensdauer des Parketts kann mehrmals mit einer Aufarbeitung verlängert werden. Bild: Bauwerk Parkett AG

RohStoffkreislauf. Reparieren, wieder aufbereiten oder mieten: Es gibt inzwischen verschiedene zirkuläre Geschäftsmodelle. Diese Wirtschaftsweise wird angesichts knapper Ressourcen immer beliebter. Auch für Unternehmen der Holzbranche ist der Einstieg möglich.

Material wird in den Industrieländern tendenziell günstiger, Herstellungsprozesse werden immer effizienter. Die Folge: Was nicht mehr funktioniert, wandert in den Müll. Doch diese lineare Wirtschaftsweise stösst an Grenzen. Die Müllberge wachsen, die weltweiten Rohstoffressourcen schwinden. Auch die Holz- und Inneneinrichtungsbranche ist betroffen und sucht neue Wege. Eine nachhaltige Alternative zur Wegwerfmentalität ist das Kreislaufprinzip, auch bekannt als «Cradle to Cradle» (C2C; «Von der Wiege zur Wiege»). Es bedeutet, dass eingesetzte Rohstoffe nach Ende des Lebenszyklus eines Produkts wieder in den Produktionsprozess rückführbar sind. «Schweizer Firmen haben sich noch wenig mit dem Thema auseinandergesetzt, da eine grundsätzlich neue Perspektive nötig ist. Eine Firma kann einen solchen Schritt meistens nicht alleine machen», sagt Marc Münster, Projektverantwortlicher bei Sanu, Beratungsunternehmen für nachhaltige Entwicklung in Biel im Kanton Bern.

Die Bauwerk Parkett AG, Anbieterin von Holzfussböden in St. Margrethen SG, hat den Schritt gewagt. Zwei Drittel der Bodenbeläge sind mittlerweile kreislauffähig zertifiziert, das heisst: Am Ende seines Lebenszyklus kann das Parkett rückstandsfrei kompostiert werden. Zudem kann es bis zu drei Mal ausgebaut und überarbeitet werden. Dafür hat man die Trenn- und Schalldämmmatte «Silente» auf Kreidebasis entwickelt. «Ausserdem mussten wir ein Rücknahmesystem für verlegtes Parkett vorbereiten und unsere Mitarbeiter entsprechend schulen», sagt Klaus Brammertz, Präsident und CEO der Bauwerk Boen Group. Dem Prinzip entsprechend, sind zudem Schreiner und Bodenleger in der Klebstoffwahl nicht mehr frei, sondern müssen dem Kreislaufsystem treu bleiben.

Bauwerk Parkett startete 2016 als weltweit erstes Unternehmen mit der zertifizierten Produktion nach dem C2C-Prinzip. Alle Arbeitsabläufe wurden unter die Lupe genommen. Über 40 Lieferanten und Zulieferer waren involviert, um Schadstoffe in Leimen, Lacken und Ölen zu eliminieren. Produktionsverfahren wurden angepasst, und der Strom des Unternehmens kommt nun aus Wasser- und Windkraft. «Unseren Mitarbeitern im Umkreis von 30 Kilometern bieten wir Shuttles für Fahrgemeinschaften an. Das gesamte Werk ist CO2-frei», sagt Brammertz.

Die Mehrkosten für den aufwendigeren Prozess und die Zertifizierung liegen bei rund zehn Prozent. «Auf 20 Jahre gerechnet, haben wir ein sehr günstiges Produkt im Verhältnis zu anderen Bodenbelägen», sagt Michael Braungart, Mitentwickler des C2C-Konzepts. Die Investition rechne sich nicht nur für private Bauherren. Denn «innere Werte» wie Wohngesundheit werden für die Wertsteigerung von Immobilien immer wichtiger. «Wir wollten sicherstellen, dass ein nachhaltiger Boden auch nachhaltig nachwachsen kann», sagt Brammertz.

Die Wertsteigerung und die tendenziell höhere Produktqualität kreislauffähiger Erzeugnisse setzen oft hohe Anfangsinvestitionen voraus. Der Hersteller muss nicht nur produzieren und verkaufen, sondern die gesamte Wertschöpfungskette beeinflussen können mitsamt Kundengespräch und Rücknahme. «Dafür müssen neue Systeme der Rücknahme, der Dienstleistung und der Finanzierung entwickelt werden», sagt Marc Münster von Sanu. Es gehe um einen Systemwechsel, der mit Partnerschaften in der Branche besser bewältigbar sei.

Wie dieses Modell funktioniert, zeigt auch ein Blick über den Tellerrand der Branche. Die Vögeli AG, Druckunternehmen in Langnau BE, ist eine solche Partnerschaft eingegangen, um ihr erstes kreislauffähig zertifiziertes Produkt anzubieten. Seit jeher gelte die Maxime, mit höchster Qualität und Nachhaltigkeit zu produzieren, sagt Geschäftsführer Renato Vögeli. Dennoch werden beim Recycling eines herkömmlichen Druckerzeugnisses generell noch 30 Prozent des Materials als Sondermüll entsorgt. Neben der Umweltbelastung bedeutet dies auch einen beträchtlichen Kostenfaktor.

Seit Ende 2016 bietet das Unternehmen nun ein zertifiziertes, vollständig rezyklierbares Druckerzeugnis an. Die Vorarbeiten dafür waren enorm. Ein Verbund von drei Druckereien aus Europa bündelte seine Kräfte, um mit geeigneten Papierlieferanten ins Geschäft zu kommen. Denn für ein Zertifikat muss nicht nur der Verzicht auf chemische Bestandteile gewährleistet sein, sondern auch nachhaltiges Wassermanagement und nachhaltige Energieerzeugung bei allen eingesetzten Materialien.

Die zwei bis fünf Prozent höheren Kosten stecken in der Entwicklung. «Ein Gewinn ist das für uns in Hinblick auf Neuakquisitionen, weil Nachhaltigkeit ein absolut schlagendes Argument ist», sagt Vögeli. Er sieht in Zukunft keine Alternative zu dieser Produktionsweise. Daher investiert er ständig in die Entwicklung nachhaltiger Druckereiprodukte. In der Schweiz sei das im Moment ein Alleinstellungsmerkmal, seine Kundschaft wisse es zu schätzen.

Eine überraschend positive Nachfrage nach Produkten aus der Kreislaufwirtschaft verzeichnet auch Manuel Schweizer, Entwicklungsleiter der neuen Kollektion des Pfister Vorhangservices, einer Sparte des gleichnamigen Möbel-Handelsunternehmens. Die erste Auflage sei bereits ausverkauft gewesen, bevor sie auf den Markt gekommen sei. Die zweite laufe bereits. Drei Jahre Entwicklung steckten darin. «Bis anhin kauften wir fertigen Vorhangstoff ein. Nun prüfen wir Rohstoffe vor dem Einkauf, mieten Webmaschinen an und stellen die Energieerzeugung mittels Solar- und Wasserkraft sicher», sagt Schweizer. Natürlich nicht zu vernachlässigen seien ein ansprechendes Design und die Preiskalkulation.

Durch den Verzicht auf schädliche Chemikalien können die Vorhangstoffe preislich sehr gut mithalten. Vorhangstoff, Gleiter, Bänder und Farben sind vollständig in den biologischen Kreislauf rückführbar. Nach Gebrauch bietet das Unternehmen einen Rückkauf für zehn Prozent des Verkaufspreises. Mittels Industriekompostierung werden Vorhang und Bestandteile in Erde und Biogas umgewandelt. Das Konzept wird für weitere Unternehmensbereiche geprüft. Manuel Schweizer schätzt, dass Kreislaufwirtschaft für Textilbetriebe früher oder später zum Standard werden wird.

Es braucht nicht zwingend eine Zertifizierung für kreislauffähiges Wirtschaften. So bietet die Möbelmanufaktur Girsberger im bernischen Bützberg unter dem Titel «Remanufacturing» die Wiederaufarbeitung qualitativ hochwertiger, gebrauchter Möbel an. Dabei geht es nicht um die Zerlegbarkeit oder Weiterverwertung, sondern um Werterhaltung im Sinne der Verlängerung des Lebenszyklus eines Produkts.

Das junge Unternehmen Rewood in Biel setzt komplett auf das Upcycling von Altholz für neue Möbel. Das sei ein Trendthema, sagt Firmengründer Jan Hug. Der Zimmermann und sein Geschäftspartner Nicolas Fischer, von Beruf Schreiner, bündeln ihre Kompetenzen, um professionell Möbel herzustellen. Sie starten einen «Versuchsballon», wie sie selbst sagen. Seit Anfang Juli ist die Internetseite online. Eine Zertifizierung ist denkbar, aber noch Zukunftsmusik. Zirkulär wirtschaften bedeutet für sie Ankauf und Weiterverwertung von Altholz. Für die Oberflächenbehandlung verwenden sie wasserlösliche Acrylfarben, sodass eine Kompostierung nach Gebrauch theoretisch möglich wäre.

Doch bei aller Nachhaltigkeit gilt: Es muss rentieren. Beim zertifizierten Kreislaufdesign profitiert der Hersteller selten selbst, es sei denn, er ist an Recycling, Rückkauf oder an anderen Serviceleistungen beteiligt. Andere Erfolg versprechende Modelle sind etwa das Mieten oder Leasen. So vermietet beispielsweise der niederländische Teppichhersteller Desso seine Teppichfliesen und verfügt so über ein Rohstofflager beim Kunden. Nach Gebrauch nimmt er die Produkte zurück, rezykliert sie und setzt das Material für neue Teppiche ein.

www.sanu.chwww.bauwerk-parkett.comwww.pfister.chwww.girsberger.comwww.rewood.chwww.desso.ch

Anfang der 1990er-Jahre entwickelten Michael Braungart und William McDonough zusammen mit dem Internationalen Umweltforschungsinstitut Epea in Hamburg das Designkonzept «Cradle to Cradle». Dieses wurde auch unter dem Begriff «Ökoeffizienz» bekannt, weil es die Natur zum Vorbild nimmt.

Auf die Wirtschaft bezogen heisst dies: Produkte werden so hergestellt, dass sie als «Nährstoffe» in biologische oder technische Kreisläufe rückführbar sind (zirkulär). Dies im Gegensatz zur linearen Wirtschaftsweise, an deren Ende ein Abfallprodukt steht. Die zirkuläre Wirtschaft basiert auf folgenden Prinzipien: Verwendung kreislauffähiger Materialien, Verzicht auf ökotoxische Chemikalien, einfache Zerlegbarkeit, modulare Bauweise, Langlebigkeit, einfache Wartbarkeit und Reparierbarkeit.

www.epeaswitzerland.comVeröffentlichung: 09. November 2017 / Ausgabe 45/2017

Möbel. Als weltweit grösste Designmesse lockt der Salone del Mobile jedes Jahr unzählige Besucher nach Mailand. So auch heuer wieder, wo sich Interessierte aus allen Herren Länder von den neusten Trends, Farben, Formen und Materialien inspirieren liessen.

mehr

Möbel. Die AG Möbelfabrik Horgenglarus verlagert ihre Produktion bis April 2027 komplett in die frühere Wolltuchfabrik Hefti in Hätzingen GL. Der neue Sitz der 144-jährige Traditionsfirma liegt ebenfalls im Kanton Glarus, nur wenige Kilometer südlich des jetzigen Standorts.

mehr

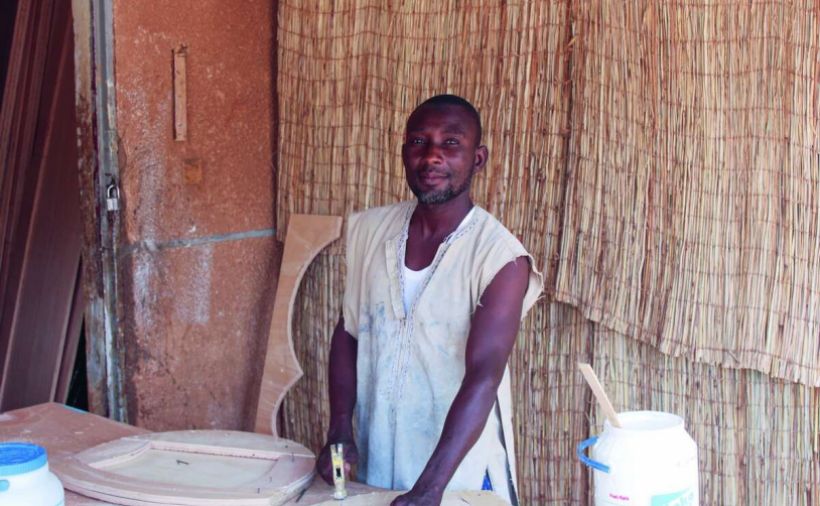

PaidPost. Das Handwerk ist in der afrikanischen Kultur verwurzelt. Am Design-Wettbewerb der Borm-Informatik AG in Zusammenarbeit mit der Stiftung SOS-Kinderdorf haben Lernende aus Niger ihr Können bewiesen und sich so ein Stipendium gesichert.

mehr