Simpel, doch solid

Nimmt sich in der Loft zurück: Der Stuhl 214 ist ein schlichter und zeitloser Klassiker. Bild: Thonet

Nimmt sich in der Loft zurück: Der Stuhl 214 ist ein schlichter und zeitloser Klassiker. Bild: Thonet

Minimalismus. Viele Hersteller versuchen, auf der erfolgreichen Welle des skandinavischen Designs mitzureiten. So haben zum Beispiel bekannte Namen Klassiker neu interpretiert. Doch dauerhafter Erfolg verspricht ein solides Handwerk, auch aus nichtnordischen Ländern.

Das nordische Designkonzept, auch Skandinavischer Minimalismus genannt, erfreut sich seit einigen Jahren anhaltender Beliebtheit. Auch die jüngste Renaissance einer überbordenden, oft schwülstigen Gestaltung scheint dieser Popularität wenig anhaben zu können. Doch Reduktion ist keine Neuerfindung, sondern inspirierte die Möbelbauer schon im vergangenen Jahrhundert. Eine reduzierte Formensprache ist auch nicht zwingend nordisch, sondern international anzutreffen, wie zeitgenössische Stuhlkreationen zeigen. Doch was heisst eigentlich reduziertes Design?

Die Formel für skandinavischen Minimalismus klingt einfach: klare Formen, freundliche Farben, helles Holz. Der Fokus liegt auf dem Einsatz natürlicher Materialien, wie etwa dem hellem Holz der Fichte, Birke oder Kiefer, aufgrund des Vorkommens. Auf Naturprodukte und Handarbeit wird grosser Wert gelegt. Doch wie viel Schreinerhandwerk steckt eigentlich in den Designklassikern und Newcomern?

Dem Handwerk treu bleibt die Weiterentwicklung von Sebastian Herkner für den Traditionsbetrieb Thonet. Sein Stuhl 118 nimmt die gebogene Form des 214 wieder auf, den Michael Thonet Mitte des 19. Jahrhunderts als 14 entworfen hatte. Charakteristisch sind der aus einem Stück gebogene Sitzrahmen und die mit Rohrgeflecht bespannte Sitzfläche. Herkner behält das Bauprinzip bei. Der Stuhl ist auf möglichst wenige Bestandteile reduziert und kann vollständig zerlegt und platzsparend weltweit transportiert werden. Herkners Handschrift besteht in der eben nicht furnierten, sondern neu in Vollholz ausgeführten Sitz- wie Rückenlehne. Sie machen den 118 zum Allrounder, der auch im Gastrobetrieb standhält. Für die hochglänzende Lackversion wird das Möbel insgesamt sechs Mal lackiert und geschliffen.

Eine Weiterentwicklung, basierend auf einem schlichten, bewährten Produkt, stellt auch der «Stabellö» von Röthlisberger dar. Er basiert auf dem Bauernstuhl, der im deutschsprachigen Alpenraum eine jahrhundertelange Tradition hat. Bewusst erhielt die Japanerin Tomoko Azumi den Auftrag, so Jan Röthlisberger, Geschäftsführer der gleichnamigen Manufaktur. Sie kannte den Stabellenstuhl nicht, also konnte sie schwerlich eine verkitschte Version kreieren. Für Röthlisberger stellt der Brettstuhl quasi eine Vorstufe der halbindustriellen Fertigung dar. Seine schnörkellosen Beine und die Sitzfläche wurden immer gleich hergestellt, die Rückenlehne dagegen mit persönlichen Schnitzereien, Herzli oder Halbmond und Widmungen versehen. Heute würde man sagen «customized», auf Kundenwunsch zugeschnitten. Warum also nicht eine Grundform für die Rückenlehne schaffen, die individualisierbar ist? «Doch es war uns nicht möglich, eine Basisform zu finden, die für alle Varianten hätte funktionieren können», meint Jan Röthlisberger. Man entschied sich für zwei organisch gerundete Formen: eine hohe, die den Rücken stützt und zurückhaltend in der Form ist, und eine breite, die Assoziationen an Elefantenohren weckt. Die Sitzfläche wurde, der Bequemlichkeit halber, leicht konkav geformt.

Der Stuhl in Eiche massiv ist mit verschiedenen Lackierungen erhältlich. Beide Formen wurden in 3D entwickelt und in Schichtholz ausgeführt, das leicht flexibel reagiert und die Lehne anschmiegsamer macht. Weitere Flexibilität bietet die Verschraubung statt der traditionellen Nutverbindung, die mit einem eingeschlagenen Keil unverrückbar fix war. «Die sichtbaren Schrauben zelebrieren wir quasi», sagt Röthlisberger.

Seinen Witz erhält das Möbel auch durch die beiden «Augen» in der Rückenlehne, zum «Lüpfen» des Stuhls – für die Designerin sind sie eine Hommage an die Umlautpünktchen auf dem Namen Röthlisberger.

Die Hersteller lassen sich leider nicht immer in die Karten gucken. So erfährt man bei Vitra lediglich, dass der «Softshell Chair» von Ronan und Erwan Bouroullec mit einer komfortablen Sitzschalenkonstruktion ausgestattet ist. Unter dem Bezug wurden in der Rückenschale Lamellen vertikal angeordnet, die sich dem Nutzer flexibel anpassen. Das weiche Polster mit den sanften Formen verleiht dem Sitzmöbel mit dem hölzernen Gestell wohnlichen Charakter. Beim Gestell hat man allerdings auf Holz völlig verzichtet. Die Untergestelle aller vier Modelle bestehen aus Polyamid oder aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die klare Formensprache macht das Teil zu einem universell einsetzbaren Möbel.

Aus Vollholz erhältlich ist dagegen das Untergestell des «Aiku» vom italienischen Nachbarn MDF Italia. Die schnörkellose Form bildet jeweils ein umgekehrtes V. Die Fertigung erfolgt teils in Serie und teils in Handarbeit. Schleifen, Polieren und Lackieren werden von Hand ausgeführt, ebenso der Zusammenbau der Einzelteile des Sitzgestells. Das hängt mit der Konstruktionsweise zusammen, die auf acht Elementen basiert. Vier Beine und jeweils ein Verbindungselement zwischen zweien, ein längslaufendes Querstück und eine Basisstütze müssen zusammengefügt werden.

Alle acht Grundelemente werden industriell hergestellt. Die Besonderheit des Herstellers liegt nach eigenen Angaben jedoch in der zweifarbigen Sitzschale aus Polypropylen, im Spritzgussverfahren produziert. Die Oberfläche bildet ein hochpigmentierter zweifacher Anstrich – aussen hochglänzend lackiert in Schwarz oder Weiss, innen mit mattem Seidenglanzeffekt in verschiedenen Farben behandelt.

Der Desginer von «Aiku», Jean-Mari Massaud, wollte ein universelles Möbelstück kreieren. Die halbrund geformte Rückenlehne verspricht bei aller Schlichtheit auch Bequemlichkeit. Wer es gemütlich mag, bekommt auch eine gepolsterte Version der Sitzschale. «Flow» heisst die erfolgreiche Vorgänger-Kollektion von Jean-Marie Massaud. Daran sollte er anknüpfen und eine andere Stuhlfamilie mit herausragend persönlicher Note gestalten. Im Fokus standen eine wettbewerbsfähige Kostenkalkulation und die Bedürfnisse des Marktes. Der Gestalter muss also wissen, wo der Trend hingeht, oder ihn steuern.

Für «Path» wussten die beiden Designer Davide Carlesi und Gian Luca Tonelli immerhin sehr genau, wo es gestalterisch hingehen soll. «Unsere Absicht war es, die Sechzigerjahre wieder auferstehen zu lassen – mit weichen Linien, einer grossartigen, einladenden Sitzschale und feingliedrigen, geometrischen Formen», sagen die Gestalter. Angelehnt sind die kurvenreichen Linien spielerisch an Wege und Muster, die in einem Raum vorkommen. Deren Besonderheiten liegen in der Präzision der halbfertigen Produkte und dem Zusammenbau, so die Gestalter. Die Kollektion bieten sie in verschiedenen Ausführungen an. Der Stuhlrahmen besteht aus Eschen- oder Buchenholz, gebeizt oder lackiert. Die Füsse, die sich verjüngen, charakterisieren eine Sitzfläche mit schmalem Holzprofil. Die Polsterung akzentuiert die Formgebung. Stoff oder Lederbezug sind möglich. Neben Sitzkomfort dank der ergonomisch geformten Rückenlehne wollten die Designer vor allem ein elegantes Möbel schaffen.

Explizit dem Nordic Design hat sich keines der Modelle verschrieben. Die Schnittmengen liegen in der klaren Linienführung und Materialisierung. Allen eigen ist auch, dass sie auf solider Handwerksarbeit beruhen – und nicht im Akkordlauf produziert wurden. Das Nachkochen der scheinbar simplen Rezeptur eines Trendphänomens geht auch selten auf, wie schnell aufkommende Entwürfe der New-Nordic-Welle zeigen.

www.thonet.dewww.roethlisberger.chwww.vitra.comwww.mdfitalia.comwww.carlesitonelli.itVeröffentlichung: 29. August 2019 / Ausgabe 35/2019

Möbel. Als weltweit grösste Designmesse lockt der Salone del Mobile jedes Jahr unzählige Besucher nach Mailand. So auch heuer wieder, wo sich Interessierte aus allen Herren Länder von den neusten Trends, Farben, Formen und Materialien inspirieren liessen.

mehr

Möbel. Die AG Möbelfabrik Horgenglarus verlagert ihre Produktion bis April 2027 komplett in die frühere Wolltuchfabrik Hefti in Hätzingen GL. Der neue Sitz der 144-jährige Traditionsfirma liegt ebenfalls im Kanton Glarus, nur wenige Kilometer südlich des jetzigen Standorts.

mehr

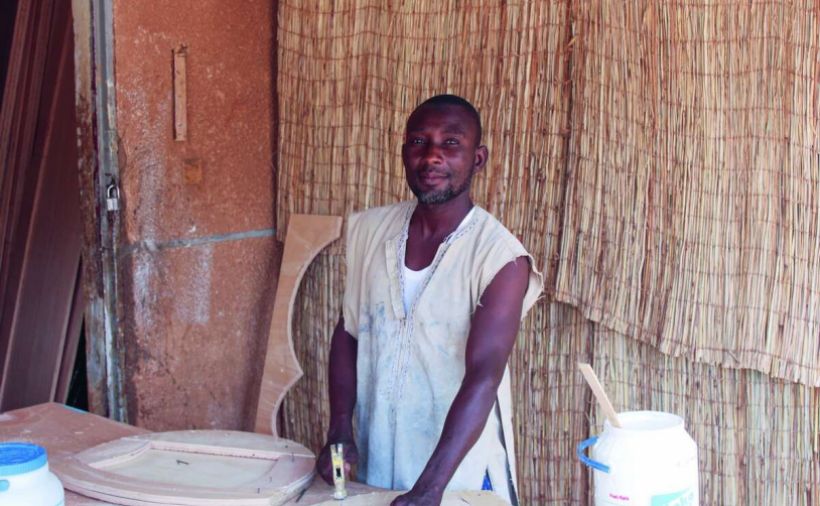

PaidPost. Das Handwerk ist in der afrikanischen Kultur verwurzelt. Am Design-Wettbewerb der Borm-Informatik AG in Zusammenarbeit mit der Stiftung SOS-Kinderdorf haben Lernende aus Niger ihr Können bewiesen und sich so ein Stipendium gesichert.

mehr