Vier Jahre Ausbildung enden in einem Auftrag

Die IPA von Linus Linder: Er hat für sich einen Kleiderschrank hergestellt. Bild: Daniel Linder

Die IPA von Linus Linder: Er hat für sich einen Kleiderschrank hergestellt. Bild: Daniel Linder

Bei der Individuellen Praktischen Arbeit müssen Lernende beweisen, dass sie einen Kundenauftrag alleine ausführen können. Experten und zwei frisch Ausgelernte geben Tipps, wie die Aufgabe gut zu meistern ist.

Das Beste kommt zum Schluss. Im Qualifikationsverfahren (QV) der Schreinerinnen und Schreiner ist die Individuelle Praktische Arbeit (IPA) ein grosser und wichtiger Meilenstein. Sie macht 20 Prozent der Gesamtbewertung aus und ist eine Fallnote. Die grundlegenden Berufsarbeiten werden Ende des dritten Lehrjahres in der Teilprüfung abgefragt. In der IPA stehen deswegen die fachrichtungsspezifischen Fachkompetenzen sowie Sozial-, Selbst- und Methodenkompetenzen im Vordergrund, wie es in den Ausführungsbestimmungen des QVs heisst. Das bedeutet, die Lernenden müssen beweisen, was sie in den vier Jahren ihrer Ausbildung gelernt haben und dass sie alleine einen Kundenauftrag bewältigen können. Eine IPA umfasst möglichst alle Handlungskompetenzbereiche der jeweiligen Fachrichtung und berücksichtigt zudem die Eigenheiten des Lehrbetriebs.

Die IPA wurde 2002 eingeführt und fand 2006 erstmals statt. «Früher mussten die Lernenden im Prüfungszentrum innerhalb von drei Tagen eine vorgegebene Arbeit bewältigen», erinnert sich Irene Schuler Stäger, Leiterin Grundbildung beim Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten (VSSM), die seit Jahren auch Prüfungsexpertin im Kanton Zürich ist.

Sandro Mächler gehörte zum ersten Jahrgang, der eine IPA abliefern musste. «Ich habe damals eine Büroeinrichtung, also einen Tisch und Schränke, für einen Kunden hergestellt», erzählt der Projektleiter Grundbildung beim VSSM und Prüfungsexperte im Kanton Schwyz. «Das war eine gute Geschichte. Die Aufgabe war genau das, was ich die vier Jahre lang in meinem Lehrbetrieb gemacht habe. Die IPA soll den Alltag widerspiegeln.»

Wer dabei als Kunde auftritt, sei zweitrangig, sagt Irene Schuler Stäger. «Wenn ein Lernender ein Objekt für sich oder jemanden aus der Familie herstellen darf, ist es zwingend, dass der Betrieb vorher eine genaue schriftliche Offerte erstellt.» So werde verhindert, dass es nach der Fertigstellung der Arbeit zu Diskussionen wegen der Rechnung kommt.

Welchem Lernenden welcher Experte zugeteilt wird, ist Aufgabe des jeweiligen Chefexperten im beheimateten Kanton. «Bei der Zuteilung achtet dieser zum Beispiel auf die Region», weiss Irene Schuler Stäger. Wenn ein Prüfungskandidat einen begründeten Einwand gegen den zugeteilten Experten hat, solle sich dieser unbedingt rasch an den Chefexperten wenden. Das könne der Fall sein, wenn sich die beiden zum Beispiel gut kennen, verwandt sind oder das Risiko von Befangenheit besteht.

Die Expertin oder der Experte besucht die Lernenden ein- bis zweimal im Betrieb. «Und zwar etwa in der Mitte der IPA, wenn nur ein Besuch geplant ist. So dass man noch reagieren könnte, wenn etwas falsch läuft», ergänzt Sandro Mächler. Das sei aber sehr selten der Fall. «Denn die Lernenden werden ja von ihrer vorgesetzten Fachperson betreut. Diese sind gut ausgebildet und kennen die Herangehensweise. Auch deren Bewertung wird von den Experten auf Plausibilität überprüft», sagt Andreas Steiner, Projektleiter Weiterbildung beim VSSM, ausgebildeter Fachlehrer und Prüfungsexperte im Kanton Zürich. Die vorgesetzten Fachpersonen machten in der Regel einen guten Job, lobt er. Die Experten müssten nur selten eingreifen.

«Das stimmt. Das musste ich noch nie. Den vorgesetzten Fachpersonen stehen vom Verband gute einheitliche Bewertungsunterlagen zur Verfügung», betont Thomas Tschudi, Experte in der Sektion Thur-Linth und Leiter des Technologiezentrums der IBW Höheren Fachschule Südostschweiz in Maienfeld GR. Ihm macht die Arbeit als Experte grosse Freude. Es sei beeindruckend und schön mitzuverfolgen, was die jungen Leute herstellten und dabei teilweise über sich herauswuchsen. «Ich sehe mich eher als Begleiter und Ansprechperson und nicht in erster Linie als Bewerter.»

Bezüglich der Dokumentation, dem schriftlichen Teil der IPA, empfiehlt Tschudi den Lernenden, die Vorlagen und den Leitfaden des VSSM zu benutzen. Diese sind online abrufbar. «Dort ist alles vorbereitet, man muss diese nur ausfüllen. So geht nichts vergessen.»

Ihm ist zudem wichtig, dass die Dokumentation kein Bilderbuch ist. «Fotos sind zwar wichtig, doch nicht alles. Ich will lesen, warum ein Prüfungskandidat sich für einen bestimmten Bearbeitungsschritt oder eine Verbindung entschieden hat. Die Begründung ist wichtig. Sie ist das Fleisch am Knochen.» Wenn zum Beispiel etwas schief gehe oder die IPA länger als die maximal vorgeschriebenen 80 Stunden dauere, sei es wichtig, alles darlegen und begründen zu können, sagt Tschudi.

Sind die praktische Arbeit und die Dokumentation fertig, fehlen noch die Präsentation und das Fachgespräch mit den Experten. Diese machen 30 Prozent der IPA-Bewertungen aus. «Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir die Schlussnote danach eher nach unten korrigieren müssen», sagt Irene Schuler Stäger. Denn die Lernenden seien nicht immer gut vorbereitet. Oft wird vergessen, nochmals die Theorie durchzugehen. Denn die Experten stellen Fragen dazu. «Es ist sehr schade, wenn es da Abzüge gibt.» Dem pflichtet Andreas Steiner bei: «Die Theorie sollte unbedingt nochmals gut angeschaut werden. Experten testen gerne das Fachwissen der Lernenden, zum Beispiel die verwendeten Beschläge, das gewählte Holz oder eine Konstruktion.»

Sandro Mächler empfiehlt, zur Präsentation ein Muster oder Fotos mitzubringen. «Es ist einfacher, etwas zu erklären, wenn man es an einem Beispiel aufzeigen kann.» Auch Thomas Tschudi hat noch einen Tipp für eine gute Präsentation: «Die Lernenden sollen sich vorstellen, dass die Experten Kunden seien. Das Ziel ist, die Präsentation so zu halten, dass sie das Objekt kaufen wollen.»

Vor der Präsentation und dem Fachgespräch müsse niemand Angst haben, sagt Irene Schuler Stäger. «Die Experten beissen nicht. Wir freuen uns, wenn wir den jungen Erwachsenen zuhören dürfen. Für mich ist das immer ein Höhepunkt.» Das findet auch Sandro Mächler. Es sei toll zu sehen, wie motiviert die Lernenden die Aufgaben bewältigten, und sie dürften zu Recht stolz auf sich sein. Zudem würden nur sehr wenige durchfallen, nur etwa ein Prozent aller Prüfungskandidaten. «Wenn man sich an die Vorgaben hält, alles gut dokumentiert und vorträgt, sollte die IPA gut klappen.»

Etwa vor einem Jahr hat Marcel Wagner aus Niederbüren SG begonnen, sich mit der IPA zu beschäftigen. Er hat im Sommer 2020 seine Schreinerlehre abgeschlossen. «Ich habe mich für die Erstellung eines Fernsehmöbels mit Hirnholzscheiben entschieden», erzählt er. «Bei der Einreichung des Projektes habe ich darauf geachtet, dass ich einen möglichst genauen Zeitplan hatte, um in der vorgegebenen Zeit mein Möbelstück fertigzustellen. Während der zur Verfügung stehenden Stunden im Lehrbetrieb musste ich mit einer grossen Anspannung umgehen, denn es war eine Prüfung und ich wollte eine sehr gute Arbeit abliefern.» Wagner empfiehlt deswegen, die IPA möglichst früh zu absolvieren, damit man sich danach auf die schriftlichen Abschlussprüfungen konzentrieren kann. Zudem hat er darauf geachtet, dass sein Projekt ihn herausfordert und spezielle Elemente enthalten sind. «Der praktische Prüfungsteil im Lehrbetrieb ist der Hauptteil dieser Note. Trotzdem sind eine gute Dokumentation, Präsentation und das Fachgespräch enorm wichtig, um eine gute Gesamtnote zu erreichen», meint der St.Galler. «Mit viel Engagement und Fleiss ist dies möglich.»

Auch Linus Linder aus Worb BE hat letzten Sommer die Lehre abgeschlossen. Er hat sich als IPA für einen Kleiderschrank in einem traditionellen Design entschieden. «Zugleich versuchte ich, dieses möglichst modern und schlicht umzusetzen», blickt er zurück. «Ein Highlight sind die gestemmten Fronten und Sichtseiten.» Er rät den Lernenden, ein IPA-Projekt zu wählen, das ihnen Freude bereitet, sodass sie am ersten Tag gerne in den Betrieb gehen und am letzten stolz auf etwas Schönes zurückblicken können.

Veröffentlichung: 07. Januar 2021 / Ausgabe 1-2/2021

35 Lernende im vierten Lehrjahr haben bei «Art in Wood 2024», dem Wettbewerb der Luzerner Schreiner, nach eineinhalb Jahren Arbeit ein Möbel eingereicht. Am meisten Punkte erhielt Florian Jost aus Ballwil.

mehr

31 Bündner Schreinerlernende im dritten Lehrjahr haben am freiwilligen Wettbewerb «holz kreativ 2024» teilgenommen und konnten ihre Arbeiten an der öffentlichen Ausstellung in Chur mit Stolz präsentieren.

mehr

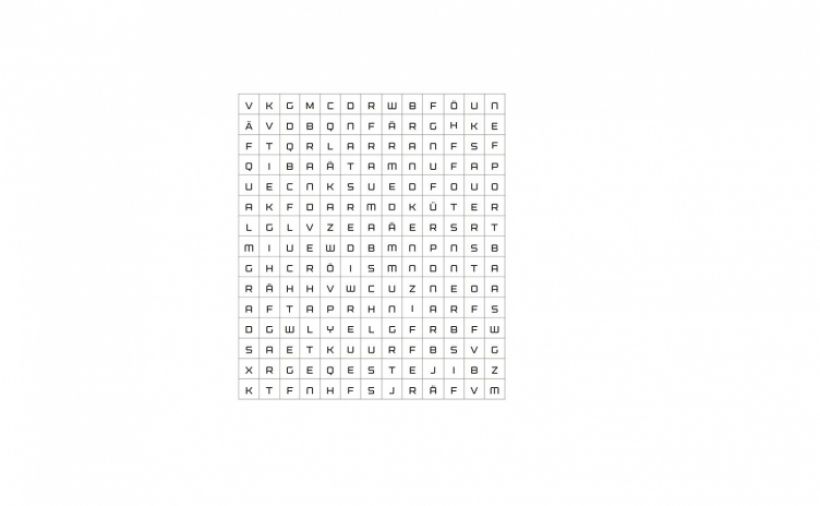

Knobelst du gerne und kennst dich in Berufskunde aus? Dann mach bei unserem Mai-Wettbewerb mit und gewinne mit deiner korrekten Antwort und etwas Glück einen von drei Preisen, zur Verfügung gestellt von Allchemet.

mehr