Gefahren im Treppenbau

Die Holztreppe ist ein integrierter Bestandteil der Einrichtung. Bild: Bernhard Lysser

Die Holztreppe ist ein integrierter Bestandteil der Einrichtung. Bild: Bernhard Lysser

Fehlervermeidung. Jedes Jahr kommt es in der Schweiz zu rund 20 000 Unfällen auf Treppen im Innenbereich. Mit einer fachgerechten Treppenkonstruktion kann der Schreiner zur Minimierung der Sturzgefahr beitragen. Dazu gilt es, einige Punkte zu beachten.

Immer wieder kommt es im Alltag zu Stolper- und Sturzunfällen. Etwa ein Viertel – rund 20 000 – passieren in der Schweiz auf Treppen im Innenbereich. Das Begehen von Treppen birgt neben der Gefahr, zu stolpern, auch jene, auszurutschen. Dabei kommt es nicht selten zu schweren Verletzungen oder im Extremfall gar zu solchen mit Todesfolge. Zwar sind die Hauptursachen für Unfälle auf der Treppe wohl Unvorsichtigkeit, Hast oder Unkonzentriertheit, doch auch Fehler in der Treppenkonstruktion können zu Stolperfallen werden. Bei einer fachgerechten Treppenkonstruktion muss man verschiedene Faktoren beachten.

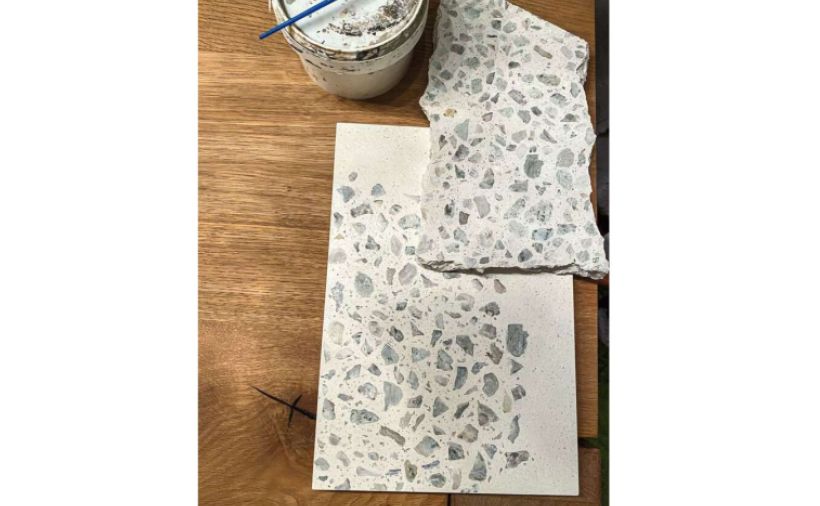

Viele Treppen, vor allem Betontreppen oder Verbundkonstruktionen aus Beton und Estrichmörtel, werden bereits im Neubaustadium mit Belägen verkleidet. Dies gilt entweder nur für die Auftritte oder für die ganzen Stufen, inklusive der Stirnflächen. Bei solchen Konstruktionen müssen dieselben Vorgaben berücksichtigt werden, die auch für Bodenbeläge gelten: Werden auf neue Betontreppen oder Verbundkonstruktionen mit Zementestrich auf dem Beton Endbeläge montiert, erfordern diese zwingend eine Dampfbremse respektive -sperre zwischen Unterkonstruktion und Endbelag. Neue Betonelemente liegen nie trocken vor und geben über sehr lange Zeit Wasser ab, genau gleich wie vor Ort erstellte Beton- treppen. Im Normalfall erreicht eine zirka 16 cm dicke Betonplatte erst nach einigen Jahren ihre Eigenausgleichsfeuchte. Das heisst, so lange wird aus ihr Feuchtigkeit nach oben ausdiffundieren. Im Speziellen sind auch die Massvorgaben respektive die Toleranzen von Treppenkonstruktionen zu berücksichtigen. Nicht selten werden Höhenanpassungen von einzelnen Tritten unumgänglich. Unregelmässige Höhen von Tritt zu Tritt sind indes besonders gefährlich beim Begehen einer Treppe.

Die Dampfbremsen oder -sperren müssen vollflächig aufgetragen und je nach Situation auch seitlich hochgezogen werden. Insbesondere Holzbeläge sollten rundum vor übermässiger Feuchtigkeitsbeeinflussung geschützt werden. Bei alten, bestehenden Betontreppen ist normalerweise keine Dampfbremse mehr notwendig. Die Oberbeläge sind in diesem Fall ordentlich auf die Treppenuntergründe zu befestigen, in der Regel durch vollflächiges Aufleimen. Die Auftritte erfordern hierzu vor allem im vorderen Bereich eine feste, starre Verbindung. Treten im Randbereich oder in hinteren Zonen des Auftrittes kleine Hohlstellen auf, sind diese meist tolerierbar, weil der Treppentritt in diesen Partien gar nie benutzt und belastet wird.

Stirnflächen beziehungsweise Stirnbretter sind je nach Belag und Situation vor Ort eventuell nur mit den Auftritten zusammengesteckt und haben dadurch keine Verbindung auf den Untergrund. Dies ist oft bei vorgefertigten Treppenelementen aus Holz oder Holzwerkstoffen der Fall. Werden die Treppenstirnflächen vor Ort verkleidet, ist eine Fixierung durch Verkleben notwendig. Diese muss aber nicht zwingend vollflächig ausgeführt werden.

Spezielle Beachtung ist auch der Kantenausbildung vorne oben am Tritt zu schenken. Bei Holzbelägen muss die Trittkante ordentlich gerundet oder gefast sein, damit es bei der Nutzung nicht zu Holzabsplitterungen kommt. Mikrofasen oder Rundungen mit nur 1 bis 2 mm Durchmesser reichen dazu nicht aus. Im Renovationsbereich werden teilweise Metallwinkel mit unterschiedlichen Profilen für die Kantenausbildung eingesetzt. Diese können sowohl den Auftritt teilweise abdecken wie auch die Stirnfläche. In die Metallprofile ist meist durch feine Rillen auf der Oberfläche ein Gleitschutz integriert. Holztritte und andere glatte Beläge weisen diesbezüglich keine Rutschhemmung auf und bedürfen je nach Örtlichkeit und Einsatzgebiet für die Gleitsicherheit oft zusätzlicher Massnahmen. Gleitschutzstreifen aus Gummi, oberseitig gerillt und in diversen Farben erhältlich, können im vorderen Bereich des Auftrittes eingefräst oder dünne Bänder mit rauer Oberseite aufgeklebt werden. Übergänge zur Wand hin werden meist mit Sichtanschlüssen und elastischen Kittfugen ausgebildet.

Weist die Treppe Auftritte auf, die von der Seite her sichtbar sind, muss dieses Detail ebenso ordentlich geplant und ausgeführt werden. Mehrschichtparkett als Auftritt erscheint in den Seitenflächen, also im Querschnitt, nicht sehr attraktiv und sollte mit einer Massivholzleiste abgedeckt werden. Nur massive Blocktritte können sichtbare Stirnflächen aufweisen, weil sie aus einem Stück Holz bestehen.

Richtlinien zur Treppenkonstruktion werden in der Schweiz von der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) und vom Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein (SIA) in der Norm 414/2 «Masstoleranzen im Hochbau» definiert. Speziell festgehalten sind Begriffe und Masstoleranzen: Zwei Steigungen respektive Tritthöhen und eine Auftritttiefe, die im Idealfall 25 bis 29 cm beträgt, müssen zusammen zwischen 62 und 64 cm ergeben. Die Steigungen, die zwischen 17 und 19 cm liegen sollten, dürfen innerhalb des Treppenlaufes maximal 3 mm von einem Tritt zum anderen variieren.

Das heisst, dass ein Tritt 3 mm höher als der vorangehende sein darf, der nächste wiederum maximal 3 mm tiefer. Theoretisch könnte jeder Tritt um 3 mm in der Höhe abnehmen, sodass vom untersten zum obersten Tritt am Schluss die Höhe nach etwa 12 Stufen maximal 3,6 cm weniger misst. Beim Antritt liegen Höhentoleranzen von ± 10 mm vor und beim Austritt solche von + 3 bis –10 mm. Die Neigung eines Auftrittes darf maximal ± 2 mm betragen. Nur bei Einhaltung dieser Vorgaben und Masstoleranzen besteht keine Stolpergefahr beim normalen Begehen einer Treppe. Weist innerhalb der Treppe eine Steigung mehr als ± 3 mm Differenz oder der Austritt mehr als + 3 mm auf, sind Stolper- und Sturzgefahren programmiert. Der Mensch begeht die Treppe mit minimaler Überhöhung des Fusses über die Trittkante. Liegt eine Stufe plötzlich mit einer grösseren Höhe vor, bleibt der Fuss hängen.

Was die Gleitschutzstreifen anbetrifft: Vor allem im öffentlichen und halböffentlichen Bereich sind erhöhte Gleitsicherheiten gefordert, und diese können bei glatten Endbelägen nur mit zusätzlichen Massnahmen erzielt werden. Speziell gewachste und polierte Holzoberflächen sind oft sehr glatt und rutschig. Im Privatbereich muss der Handwerker dem Eigentümer zu einem glatten Treppenbelag einen Gleitschutz liefern. Ob dieser dann montiert wird oder nicht, liegt in der Eigenverantwortung des Nutzers. Der Handwerker sollte aber mindestens ein visiertes Abnahmeprotokoll der Treppe vorweisen können, worauf beispielsweise «Gleitschutzstreifen geliefert» oder «Gleitschutzstreifen vorhanden, werden vom Bauherrn selber montiert» steht. Nur so ist er bei Sturzunfällen gegen Diskussionen mit Versicherungen abgesichert.

Eine Treppenverkleidung erfordert eine ordentliche und sachgerechte Planung, wobei die Richtlinien und Vorgaben gemäss BFU und SIA-Norm 414/2 in der Schweiz berücksichtigt werden müssen. Die Definitionen gelten für alle Arten von Bodenbelägen. Vor Ort sind vom Handwerker entsprechende Kontrollen vorzunehmen. Neue Betontreppen weisen aus Erfahrung immer grosse Ungenauigkeiten auf, sowohl in den Tritthöhen wie auch Neigungen. Um die Vorgaben einhalten zu können, fallen oftmals Nachbesserungen an, speziell bei Betonunterkonstruktionen. Nebst einer Dampfbremse respektive -sperre werden oft Höhenanpassungen mit Spachtelmasse notwendig. Darauf kann schliesslich eine fachgerechte Montage des Endbelages erfolgen. Häufig werden nur die Auftritte belegt, im Privatbereich nicht selten aber auch die Stirnflächen.

Auch im Renovationsbereich werden bestehende Treppen oft mit neuen Belägen versehen. Dabei liegt nach dem Umbau häufig ein wesentlich dickerer Belag, beispielsweise Parkett, vor, wo vorher ein Teppich aufgeklebt war. Die Vorgaben bleiben aber identisch, und bei Sturzunfällen auf unsachgemäss hergestellten Treppen können Versicherungen Regressansprüche stellen.

Die Verantwortung liegt auch beim Eigentümer der Treppe, wenn dieser bei glatten Oberflächen auf zusätzliche Gleitschutzmassnahmen verzichtet.

Bernhard Lysser (BL) , der Autor dieses Beitrags, ist Experte bei der Interessengemeinschaft Schweizer Parkettmarkt (ISP), dem Verband der Schweizer Hersteller, Importeure, Händler und Verleger von Parkett. Ausserdem war Bernhard Lysser während vieler Jahre Geschäftsführer der ISP. Dieser Artikel ist bereits im deutschen Fachmagazin «Boden Wand Decke» erschienen.

www.parkett-verband.chVeröffentlichung: 29. Oktober 2020 / Ausgabe 44/2020

Reparatur. Beschädigungen und Kratzer sind schnell entstanden und ruinieren nicht selten eine ansonsten makellose Oberfläche. Bei fest verbauten Bauteilen ist ein Ersatz oftmals teuer, aufwendig oder schlicht nicht möglich. Eine Alternative kann ein baukosmetischer Eingriff sein.

mehr

Bodenprofile. Übergänge zu anderen Bodenbelägen oder unter Parkettfeldern selbst stellen hohe Anforderungen an die Optik und technische Umsetzung. Um Schäden zu vermeiden, muss von der Planung über die Vorbereitung bis hin zur Montage einiges beachtet werden.

mehr

PaidPost. Die Admonter Holzindustrie AG setzt in vielerlei Hinsicht auf Fortschritt. Einerseits mit einigen Neuheiten im Produktbereich, andererseits auch in der Entwicklung neuer Visualisierungskonzepte auf digitaler Basis.

mehr