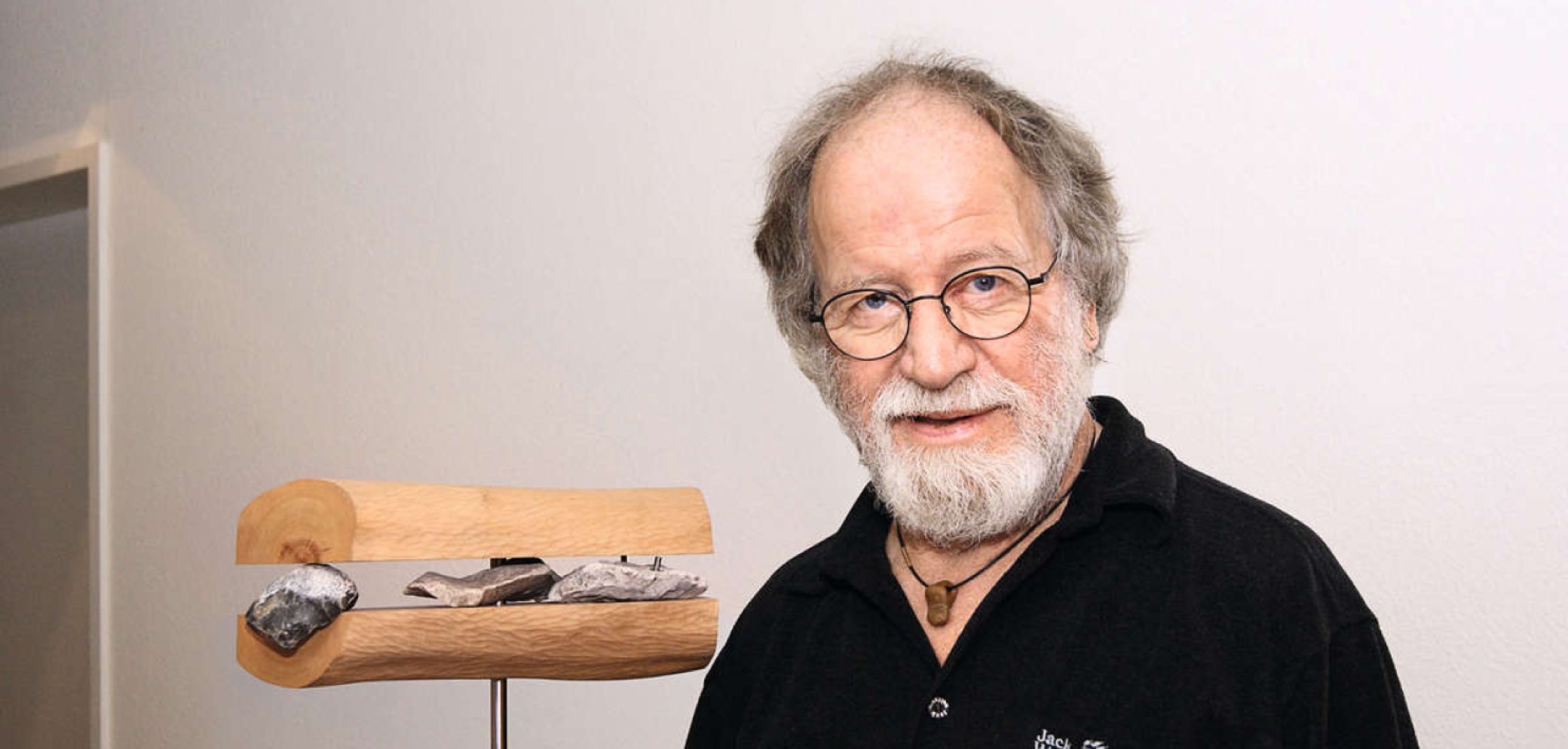

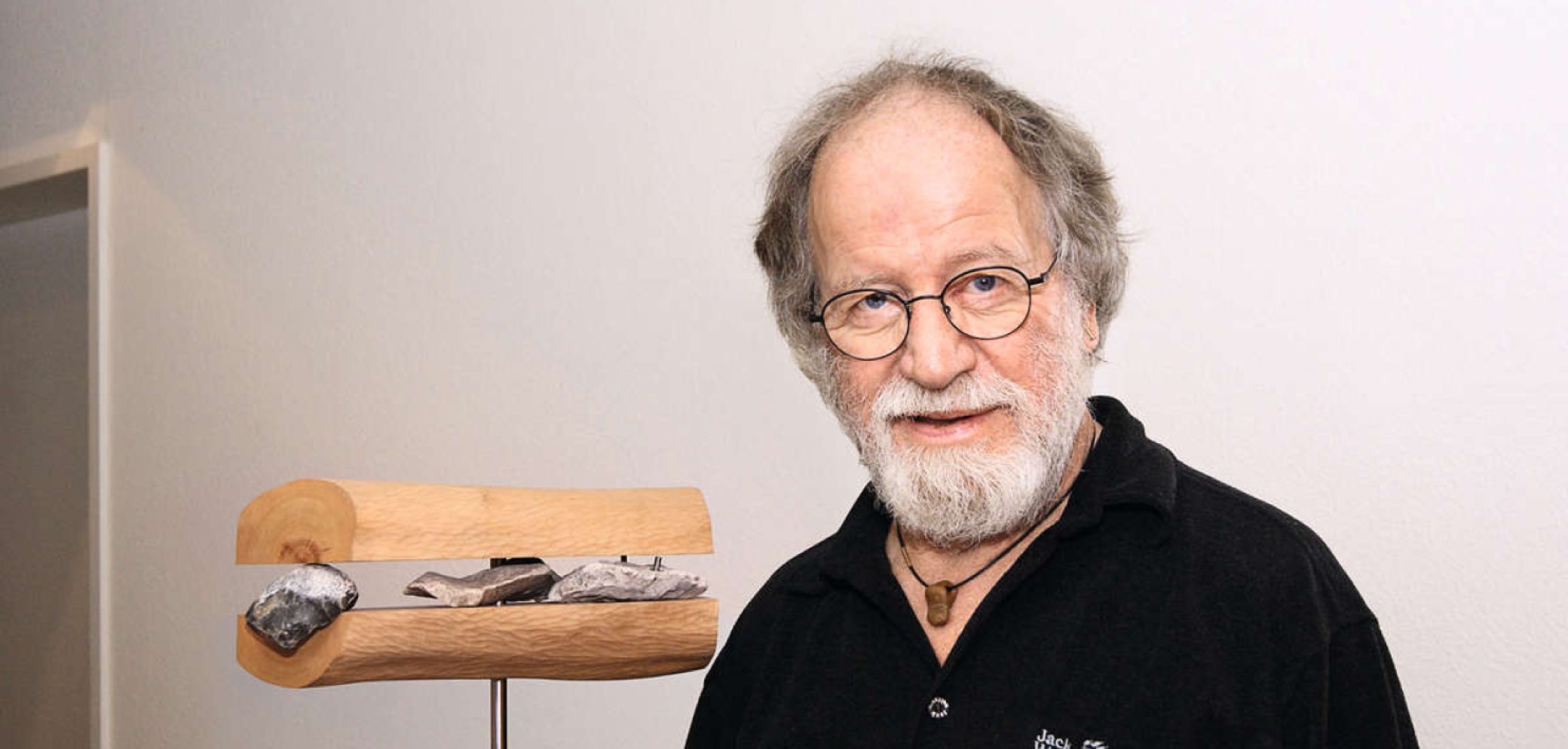

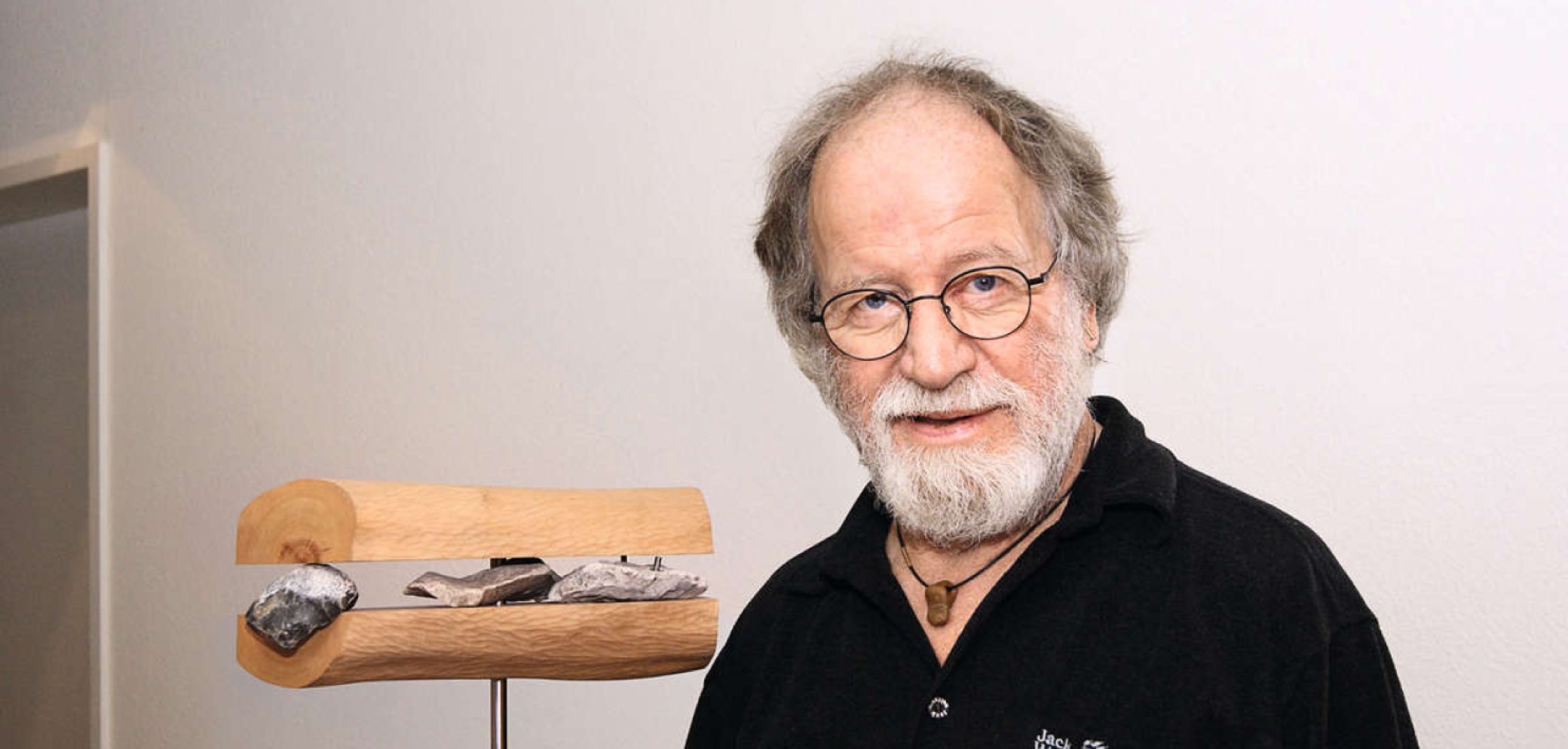

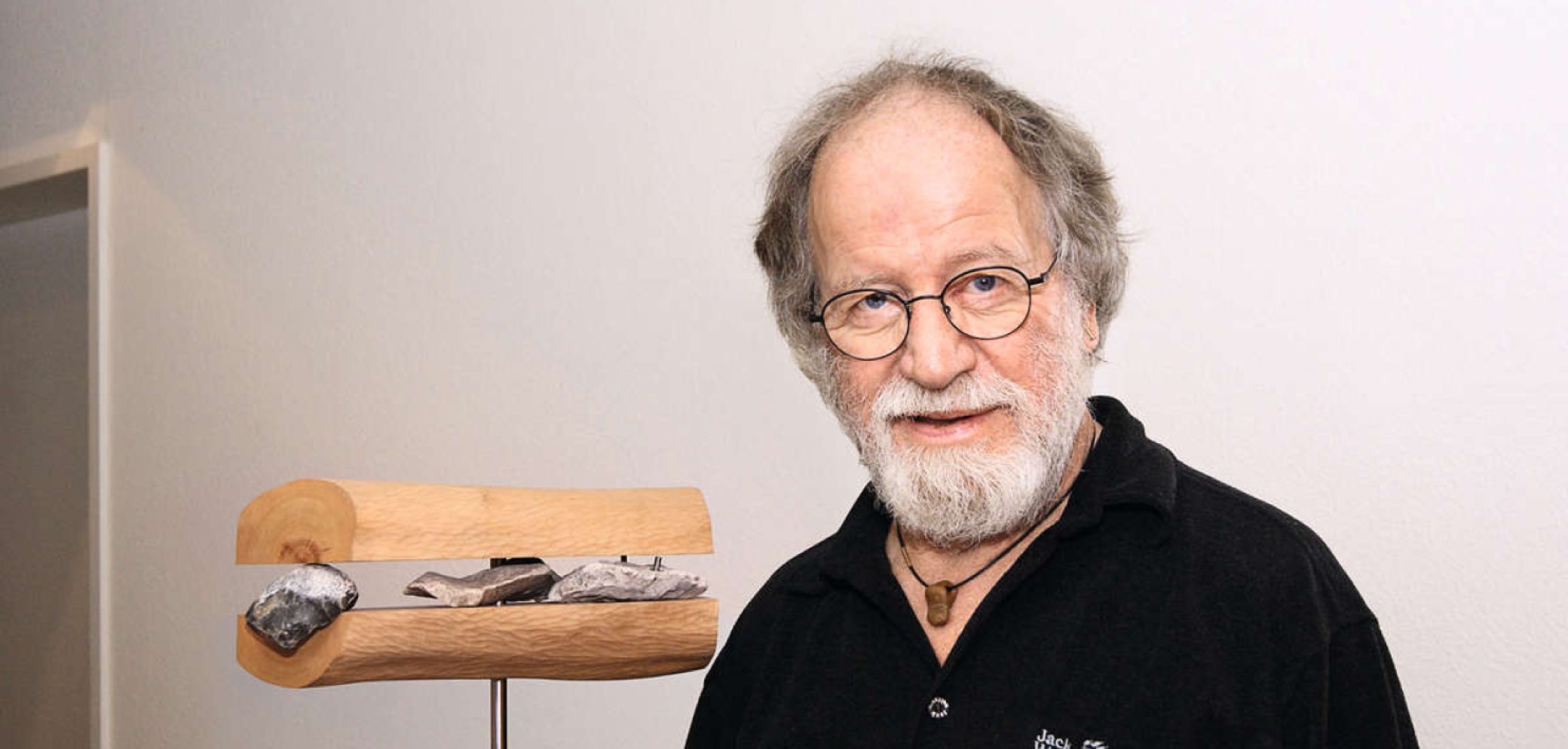

Lochsteine vermählen sich mit Holz

Schreiner und Loch-steinkünstler Hans Stettler (70) ist auch bei der Namensgebung seiner Skulpturen kreativ: Diese hier heisst «Sandwich». Bild: Beatrix Bächtold

Schreiner und Loch-steinkünstler Hans Stettler (70) ist auch bei der Namensgebung seiner Skulpturen kreativ: Diese hier heisst «Sandwich». Bild: Beatrix Bächtold

Lochsteine sind rund oder eckig, dunkel oder hell, glashart oder porös, gross oder klitzeklein. Eine Eigenschaft jedoch haben sie alle gemeinsam: Sie besitzen von Natur aus mindestens ein Loch. «Das Meer hat sie wohl vor Urzeiten ausgehöhlt. Es soll auch Muscheln gegeben haben, die mit einer Körperflüssigkeit Löcher in den Stein geätzt haben», erklärt Hans Stettler. Der leidenschaftliche Handwerker kennt sich bestens mit Lochsteinen aus. Mehr noch – als Lochsteinkünstler kreiert der gelernte Schreiner aus den kuriosen und ein wenig geheimnisvollen Produkten der Natur Skulpturen. Auf dem Balkon seiner Wohnung im zürcherischen Dietikon hat sich mit den Jahren ein ansehnlicher Lochsteinfundus angehäuft. Der 70-Jährige hat sie in allen Winkeln der Erde aufgespürt und wie kleine Schätze nach Hause getragen. Als besonders ergiebig haben sich dabei unter anderem die Dolomiten und die steilwandige Kalksteinküste vor Marseille erwiesen. Wenn Hans Stettler und seine Frau Barbara in den Ferien sind – ob mit dem Wohnmobil am Nordkap oder als Kraxler in Nepal –, ist der Blick der beiden immer wieder auf den Boden gerichtet, um Lochsteine zu entdecken. Hans Stettler verfügt auch über zahlreiche Lochsteine namens «Hühnergötter», die er auf der Insel Rügen vor der pommerschen Ostseeküste gefunden hat. Die Menschen dort legen sie den Hühnern ins Nest und glauben, so den Eierertrag zu steigern.

Warum denn bloss in der ganzen Welt Steine sammeln, wenn man doch mit einem Steinbohrer das gleiche Resultat erzielen könnte? «Nein, nein. Ich bohre kein einziges Loch», wehrt der Lochsteinkünstler den ungeheuerlichen Vorschlag ab.

Als Gegenstück zum harten Stein ist bei seinen Kunstwerken meist auch Holz dabei. Nicht irgendein Holz, sondern «eines mit Falten vom Leben, mit Muskeln und Adern», wie es Stettler ausdrückt. So hat er schon uraltes, knorriges Holz des Ölbaumgewächses Flieder oder auch dauerhaftes Holz der Eibe mit den Lochsteinen vermählt. Aufgewachsen ist Hans Stettler in Brienz, dem als Schnitzerdorf bekannten Ort im Berner Oberland. Er hat Schreiner gelernt und dann Kurse an der Schreinerfachschule und der Kunstgewerbeschule besucht. Später hat er eine Ausbildung zum Hochbauzeichner abgeschlossen. Seit 40 Jahren führt er nun einen Einmannbetrieb als Architekt und Innenarchitekt. «Als Architekt arbeite ich mit dem Kopf, als Schreiner mit dem Kopf und den Händen. Ich glaube, im Herzen bin ich ein Handwerker», sagt er. Hans Stettler hat seine Skulpturen auch schon an Ausstellungen präsentiert. So wie kürzlich in Schwyz, wo er 15 Kreationen gezeigt hat. Unter anderem auch die «Steinfrau». Deren männlichen Gegenpol findet man in den Bergen in Form von kleinen Hügeln oder Türmchen als archaische Form des Wegzeichens. «Meine Steinfrau trägt als Kopfschmuck eine Feder. So erkennt man, dass es sich um eine Frau handeln muss», sagt er. Für einen dreistelligen Frankenbetrag kann man eine Lochsteinskulptur Hans Stettlers erwerben.

Daneben kann man auch einen faustgrossen Lochstein mit Feder erstehen, ihn über eine Wärmequelle hängen und sich daran erfreuen, wie er sich dreht. Der Lochstein allerdings, welcher an einem Lederband an Hans Stettlers Hals baumelt, ist unverkäuflich. Er sagt: «Ich habe ihn zufällig im Garten meiner Schwester in England gefunden. Es ist ein glasharter Silex. Aus ihm könnte man eine Speerspitze machen.»

«Als Architekt arbeite ich mit dem Kopf, als Schreiner mit dem Kopf und den Händen. Ich glaube, im Herzen bin ich ein Handwerker.»

Veröffentlichung: 14. Januar 2016 / Ausgabe 2/2016

Leute. «Früher redete ich Berndeutsch», sagt die 31-jährige gelernte Schreinerin Rebekka Christen und lacht. Heute hört man nicht mehr viel davon. Sie ist in Grindelwald und im Zürcher Oberland aufgewachsen, zusammen mit zwei jüngeren Geschwistern.

mehr

Leute. Eingebettet in einer sanften Hügellandschaft liegt sie, wenige Fahrminuten von Menzingen entfernt: die Justizvollzugsanstalt (JVA) Bostadel. Will man in die dortige Schreinerei, muss man mehrere Detektoren und Sicherheitstüren passieren.

mehr

PaidPost. Anlässlich des 150-jährigen Firmenjubiläums bietet die Rudolf Geiser AG Einblick hinter die Kulissen und stellt ein paar der 120 Mitarbeitenden vor. Diese Woche ist dies Thomas Dellenbach, Chauffeur der Geiser Camion-Flotte.

mehr