Das Brett, das die Welt bedeutet

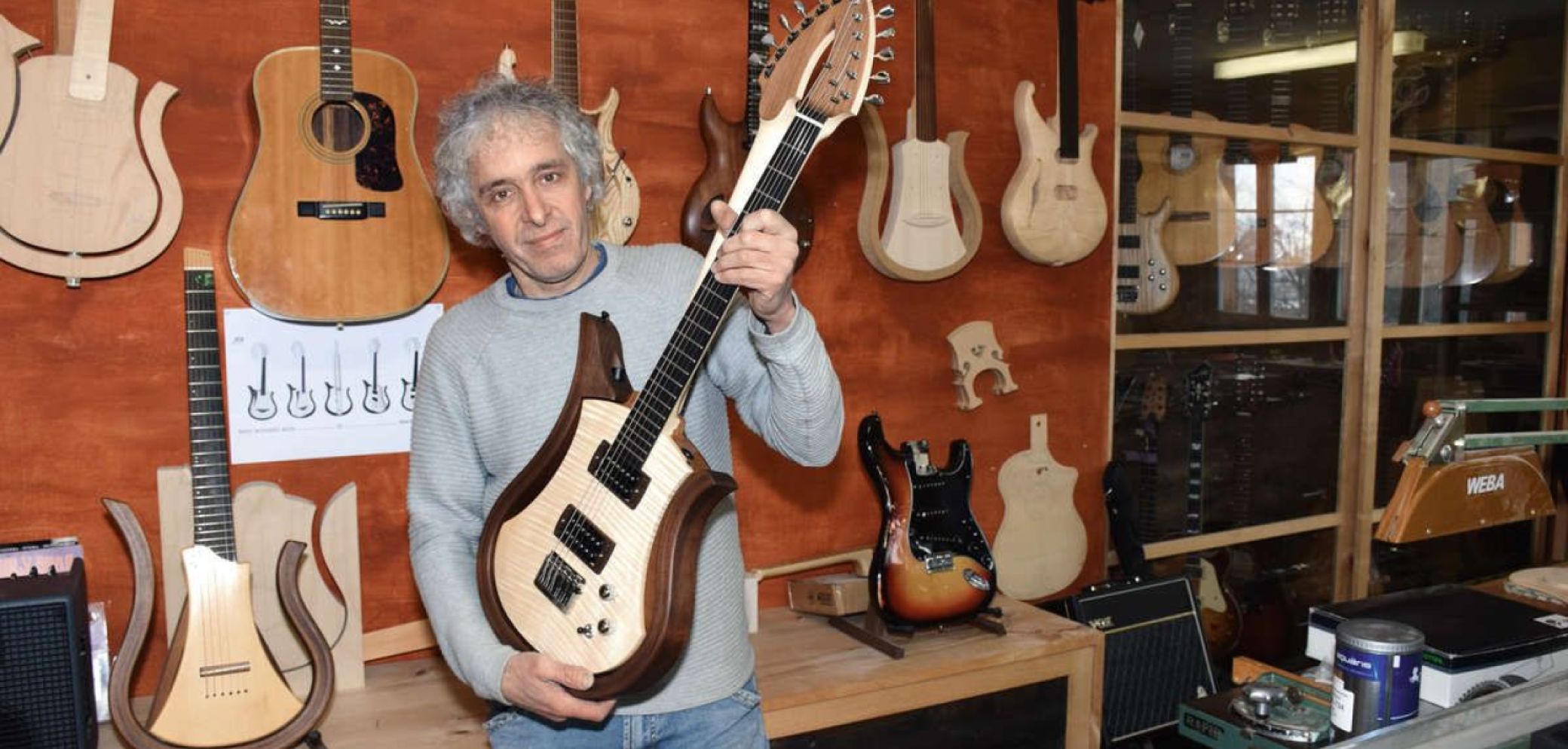

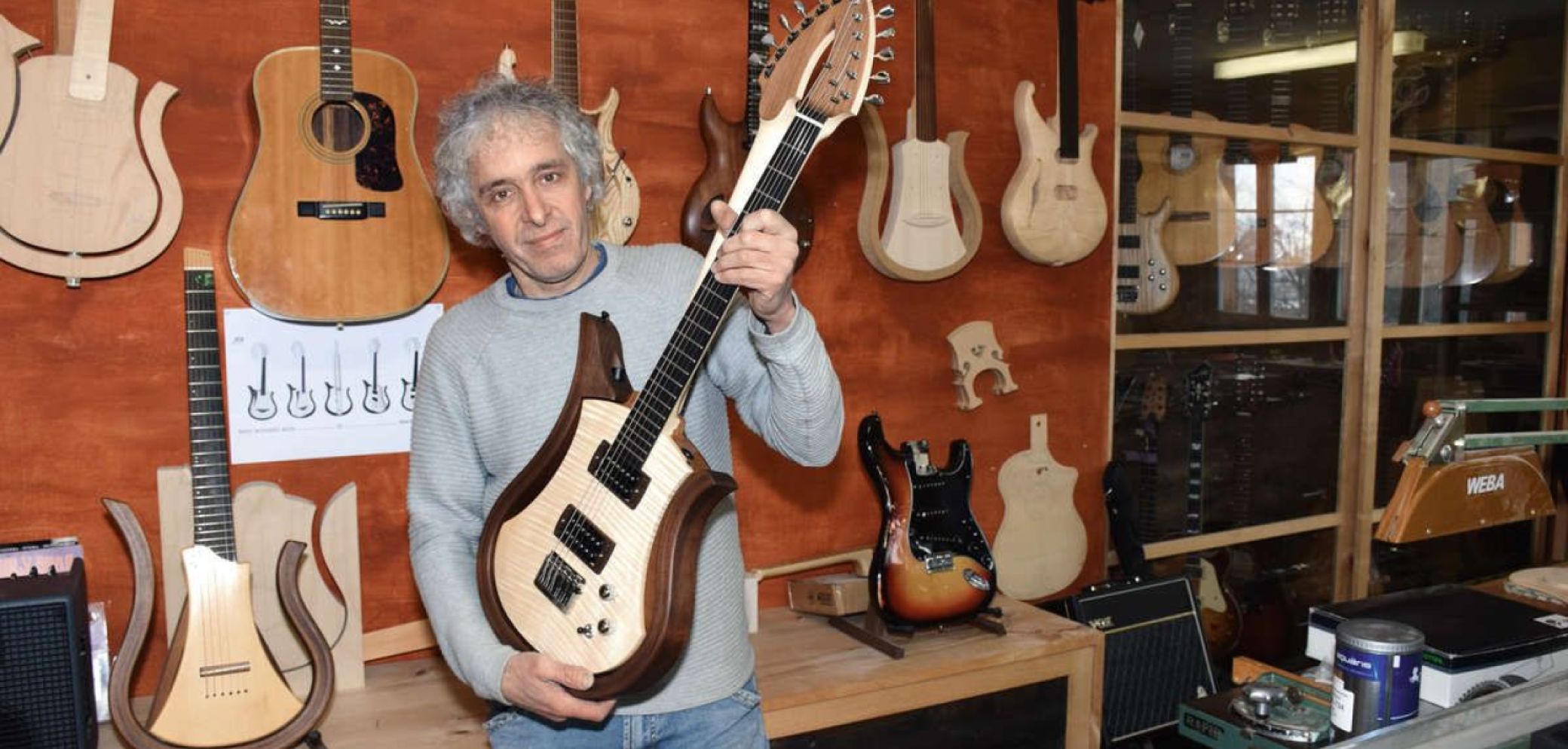

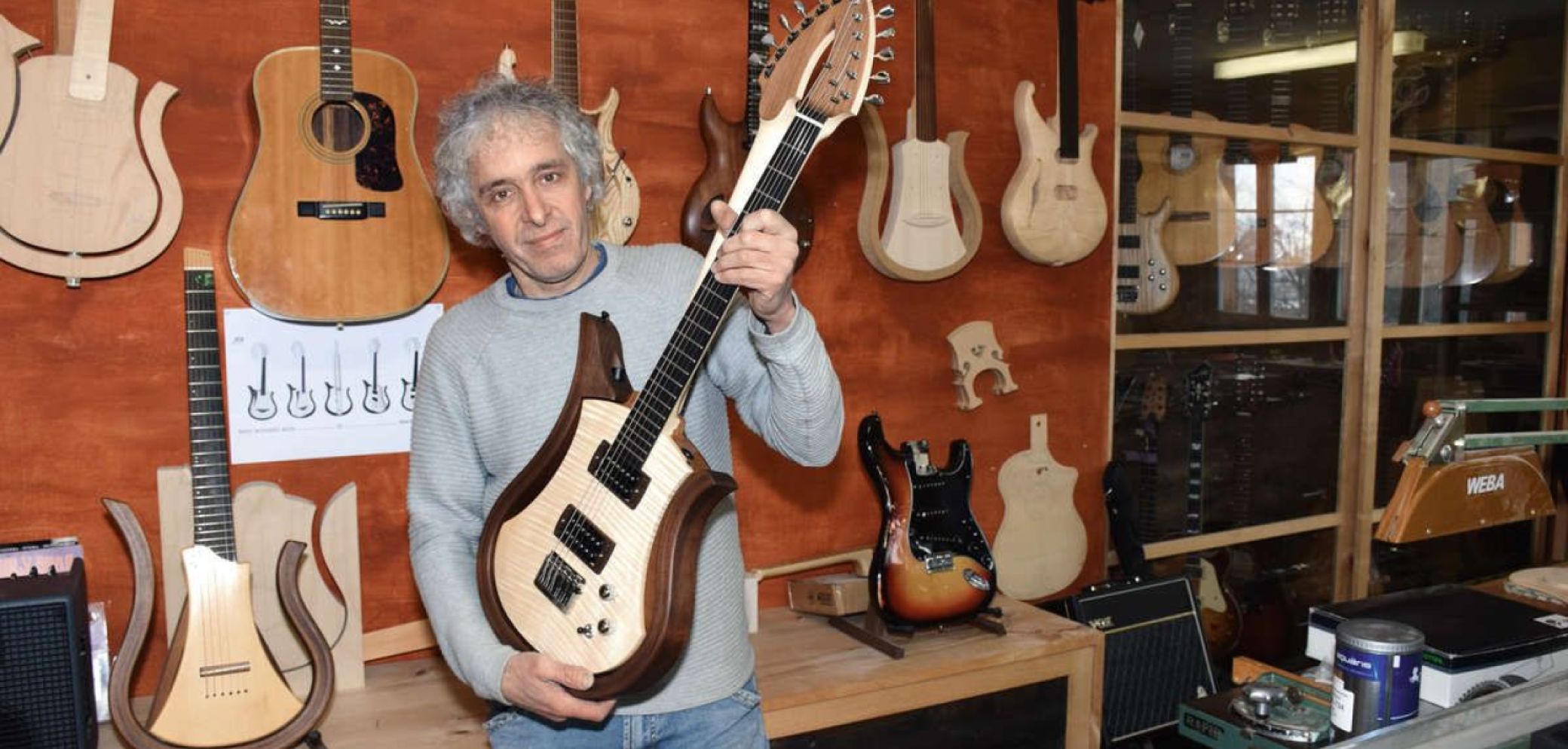

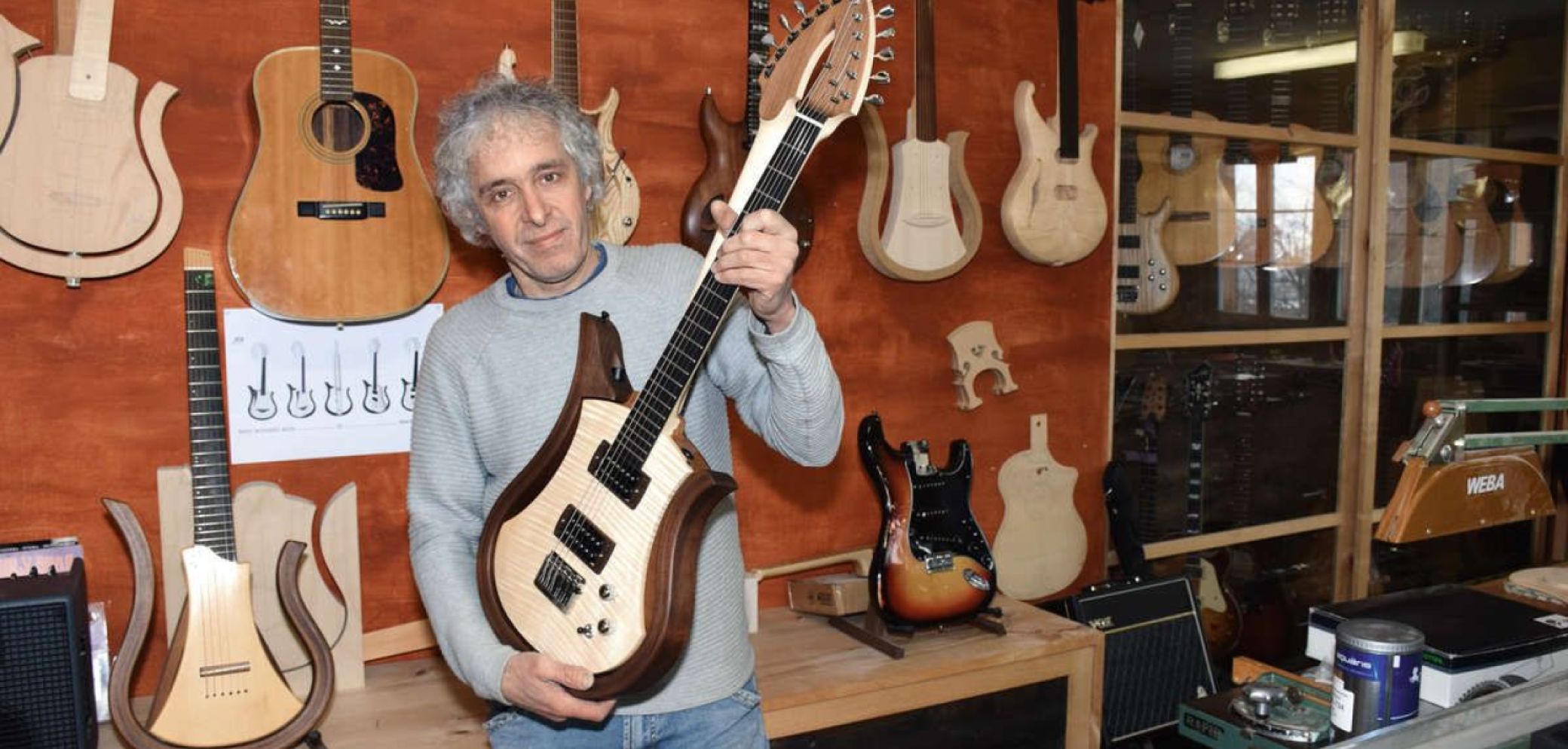

Ein Mann in seinem Element: Daniel «Danou» Meier in seiner Werkstatt in Bischofszell. Bilder: Andreas Reinhart

Ein Mann in seinem Element: Daniel «Danou» Meier in seiner Werkstatt in Bischofszell. Bilder: Andreas Reinhart

Stromgitarren. Vor 85 Jahren kam zum ersten Mal eine elektrisch verstärkte Gitarre auf den Markt; an der Entwicklung war ein Schweizer massgeblich beteiligt. Grund genug, in zwei Portraits einen Blick auf die einheimische Gitarrenbauszene zu werfen.

Sie sind ein kleines Grüppchen, die Schweizer Gitarrenbauer. Und die Gruppe der Musiker, die sich für eine regionale Gitarre entscheidet, ist ebenfalls überschaubar: Gemäss einer Kurzumfrage im regionalen Musikalienhandel liegt die Absatzquote von in der Schweiz hergestellten E-Gitarren bei ca. einem halben Prozent. Bei den akustischen Gitarren ist der Wert etwas höher, gegenüber der Konkurrenz aus dem Ausland aber immer noch unbedeutend. Und doch geben sich einige wenige – darunter naheliegenderweise auch Schreiner – der Leidenschaft des Gitarrenbauens hin.

Daniel «Danou» Meier ist ein ewiger Tüftler. In seiner Werkstatt in Bischofszell TG baut er unter dem Label Danou Guitars Gitarren für Menschen, die schon alles haben. Sein Flaggschiff ist die «Galileo», eine Gitarre mit Wendemechanismus – hinten elektroakustisch, vorne elektrisch. Oder umgekehrt, je nachdem. Mit ihr war der gebürtige Aargauer letztes Jahr sogar an der Holy Grail Guitar Show in Berlin präsent, einer Messe für noch nie dagewesene Gitarren aus aller Welt. Gitarren mit zwei Hälsen kennt man – Jimmy Page von Led Zeppelin hat sich mit seiner doppelhalsigen Gibson SG ins kollektive Gedächtnis der Classic-Rock-Gemeinde eingebrannt. Eine Gitarre aber, die sich um die eigene Achse drehen lässt, ist neu.

Bis dahin war es ein langer Weg: Als Teenager wollte Meier zwar Gitarre spielen – dummerweise fand sich aber weit und breit kein Instrument, auf dem er hätte üben können. Doch selbst war der Mann: In einem Warenhausprospekt sah Meier eine akustische Gitarre, nahm Mass, besorgte sich etwas Holz und die nötigen Metallteile und baute sich seine erste eigene Gitarre. Ein ziemlich krudes Teil – es hängt immer noch in der Werkstatt –, aber eins, das Daniel Meiers Motto wunderbar illustriert. Nicht lange rumfackeln – machen. Forschen, basteln, lernen. Nach der Schreinerlehre, mit etwas mehr Know-how, baute er seine zweite eigene Gitarre, diesmal eine elektrische. «Am Anfang habe ich wahrscheinlich alles falsch gemacht, dafür aber auch viel gelernt», sagt Daniel Meier rückblickend. Aber immerhin, die Gitarre funktionierte schon recht gut und ist ebenfalls noch im Besitz ihres Schöpfers, der übrigens ausschliesslich selber gebaute Instrumente spielt. «Ich habe schon lange keine Gitarre mehr gekauft», sagt er nicht ohne Stolz. Als Meier sich nach ein paar beruflichen Umwegen mit Anfang 30 als Schreiner selbstständig machte, kamen die Gitarren wieder ins Spiel – diesmal richtig.

Recht schnell fand Daniel Meier zu der Form, die auch heute noch seine Gitarren prägt: Der harfenförmige Holzbogen, der etwa die Galileo einfasst, ist mittlerweile zu Meiers Markenzeichen geworden, obwohl er, wie er sagt, jede Gitarre einzeln baut. Warum er keine bekannten Formen nachbaut, erklärt er so: «Entweder man macht Massenprodukte – oder man macht etwas Eigenes, dem Kundenwunsch Entsprechendes.» Meier will das Rad nicht neu erfinden, heisst, er will keine Kopien bauen. Sein Angebot richtet sich an Kunden, die das Besondere suchen und die auch bereit sind, dafür etwas mehr auszugeben. Sein Geld verdient er deshalb nach wie vor als Schreiner, was ihm abseits des Gitarrengeschäfts Sicherheit gibt. Dass ihm das Besondere, Einzigartige wichtig ist, zeigt sich auch darin, dass Daniel Meier zu jeder gefertigten Gitarre eine bebilderte Dokumentation, quasi ein «Making-of», speziell für den Kunden gestaltet und dem Instrument als Buch beilegt.

Bis eine Galileo fertig ist, vergehen mitunter Monate – und sowieso: Daniel Meier findet laufend Details, die man noch verbessern könnte. So arbeitet er zurzeit an der Optimierung der elektrischen Kontakte und an der Stabilität der Wendevorrichtung. Der Bogen einer Galileo besteht aus acht Lagen gebogenem und verleimtem Nussbaumholz. Für den Korpus und die Kopfplatten benutzt Meier ebenfalls Nussbaum, für die Hälse Bergfichte. Für die Decken kommen Bergfichte (akustisch) bzw. Ahorn geflammt (elektrisch) zum Einsatz. Das Griffbrett besteht aus Ebenholz. Daniel Meier baut alle seine Instrumente überwiegend aus Schweizer Holz: Neben den genannten Hölzern arbeitet er auch gerne mit Esche, Erle oder Robinie. Obsthölzer klingen nicht, sagt er; wegen der stumpfen Fasern schwingen diese Hölzer nicht optimal. Die Verwendung einheimischer Hölzer erspart ihm auch den Ärger mit dem Cites-Abkommen, welches ab diesem Jahr unter den Freunden gepflegter Musikalien wohl noch für einige Unruhe sorgen wird.

Um die Schwingungseigenschaften der verschiedenen Hölzer zu erkunden, hat Meier sich ein Xylophon mit Klangstäben aus über 20 Holzsorten gebaut. Auf diesem wunderlichen Instrument testet er dann, ob eine bestimmte Holzsorte überhaupt in Betracht kommt. In der Tat: Die Unterschiede sind beträchtlich; die Hölzer klingen, obwohl sie alle gleich gross sind, vollkommen verschieden. Hell, dunkel, hoch, tief, trocken, hohl – das Spektrum ist bemerkenswert. Meiers Forschungs- und Tüfteldrang endet aber keineswegs beim Holz: Um Tonabnehmer für elektroakustische Gitarren direkt zu vergleichen, hat er eine Testgitarre gebaut – eine simple Konstruktion, welche die verschiedensten Tonabnehmer beinhaltet, für die jeweils ein separater Anschluss zur Verfügung steht. Ein anderes aktuelles Projekt ist eine kleine, faltbare Reisegitarre – die brauche aber noch einen Moment, sagt Daniel Meier.

«Eine interessantes Design, individuelle Wünsche, ein voller Klang und eine optimale Bespielbarkeit sind die Werte, die ich als Emotionen verkaufen kann. Sie rechtfertigen den Preisunterschied gegenüber dem Instrument ab Stange», erklärt Daniel Meier abschliessend. «Ich mache, was mir Spass macht – auch wenns finanziell manchmal hart ist.»

Auch Reto Fürst aus Wädenswil ZH baut elektrische Gitarren, verfolgt aber einen gänzlich anderen Ansatz. Auch er will das Rad nicht neu erfinden, wie er sagt – aber er meint es nicht ganz so wie Danou Meier. Seine Philosophie: Alles, was eine Maschine besser macht als ein Mensch, soll eine Maschine machen. Und alles, was der Mensch besser kann, soll der Mensch machen. Das heisst: Fürst besorgt sich die besten auf dem Markt verfügbaren Teile – also Hälse, Stimm-Mechaniken, Regler usw. – und verbaut sie in Korpusse, die ein befreundeter Schreiner aus der Region nach seinen Angaben produziert. Nach fast 40 Jahren im Gitarrengeschäft – Fürst hat unter anderem Gitarren Total in Zürich mitgegründet – und nach unzähligen selbst gebauten und reparierten Gitarren hat er sich entschieden, einen eigenen Entwurf als Kleinserie zu produzieren. Wobei der Begriff «eigener Entwurf» nicht ganz zutrifft: «Die T1 ist meine Hommage an den grossen Leo Fender, den Schöpfer der Telecaster, einer der bekanntesten Gitarrenformen überhaupt», erklärt Fürst. Ein aufs Wesentliche reduziertes Brett ist sie, die Telecaster. Keine Schnörkel, keine überflüssige Zier, reiner Rock’n’Roll – man führe sich hin und wieder ein paar Takte Status Quo zu Gemüte, eine Band, die ebendieses Gitarrenmodell berühmt gemacht hat. «Von der Form her kann man da nichts mehr machen. Aber man kann ein paar Details verbessern», sagt Reto Fürst.

Jede T1 ist – trotz der maschinellen Unterstützung – ein Einzelstück. Fürsts Freund, der Schreiner Lukas Wunderli aus Bäch SZ, fräst auf seiner CNC-Maschine Bodys aus Erle oder Sumpfesche, die dann lackiert oder von Fürst selbst gebeizt oder geölt werden – je nach Kundenwunsch. Die Hälse, Halbfabrikate aus kanadischem Ahorn mit noch roher, paddelförmiger Kopfplatte, werden ebenfalls von Wunderli in Form gefräst. Zurück in Fürsts Werkstatt in Wädenswil, werden die Teile veredelt. «Meine Aufgabe ist es, den Gitarren Leben einzuhauchen», sagt Fürst. Und: «Für das Finish braucht es den Menschen.» So werden dann alle nötigen Metallteile, etwa das Firmenlogo auf der Kopfplatte, die Mechaniken und natürlich die Elektrik und die Tonabnehmer auf der Gitarre angebracht. Eine Besonderheit der T1 sind die vorgefrästen Versenkungen für die verschiedenen Metallplatten, was den Instrumenten eine besondere Haptik verleiht, weil nichts vorsteht.

Reto Fürst ist ein Teamplayer, ein Netzwerker. Neben Schreiner Wunderli ist ein Familienunternehmen im Emmental in die Produktion der T1 involviert. Fürst lässt dort die Aluminiumteile eloxieren – Swissness also nicht nur beim Holz. Die Tonabnehmer werden extra für Fürst Guitars in Deutschland hergestellt, selbstverständlich mit dem Ziel, klangtechnisch das Maximum aus der Gitarre herauszuholen. Es habe ein paar Anläufe und diverse Tests gebraucht, sagt Fürst, aber jetzt laufe die Serienproduktion gut. Verkauft werden die Gitar- ren übrigens in Fürsts Laden, ebenfalls in Wädenswil.

www.danou-guitars.chwww.fuerst-guitars.ch

In den 1930er-Jahren kämpften viele Gitarristen mit dem Problem, im Sound der Bigbands und Orchester unterzugehen – ihre Instrumente waren schlicht nicht dafür gebaut, besonders laut zu sein. Abhilfe schaffte der Instrumentenbauer

Adolph Rickenbacker, ein nach Los Angeles emigrierter Basler, zusammen mit dem Gitarristen George Beauchamp, dem Erfinder des elektromagnetischen Tonabnehmers. Zusammen entwickelten sie 1932 die «Frying Pan», eine Hawaii-Gitarre aus Aluminium, die aufgrund ihrer Form an eine Bratpfanne erinnerte – und die nun eben elektrisch verstärkt werden konnte. Rickenbacker darf deshalb wohl als Erfinder oder zumindest als Mit-Erfinder der elektrischen Gitarre angesehen werden.

Die Firma Rickenbacker International Corporation stellt bis heute elektrische Gitarren und Bässe her (s. Bild oben). Prominente Rickenbacker-Spieler waren bzw. sind Paul McCartney, George Harrison, John Lennon, Lemmy Kilmister (Motörhead), Tom Petty, Pete Townshend (The Who), Noel Gallagher (Oasis) und viele mehr.

www.rickenbacker.comVeröffentlichung: 09. März 2017 / Ausgabe 10/2017

Messe. An der 29. Ausgabe der «Blickfang» im Zürcher Kongresshaus waren vom 14. bis 16. November 2025 weniger Schreinereien unter den Ausstellern, als in den letzten Jahren. Trotzdem war so manch hölzige Idee unter den Präsentationen der 200 Ausstellenden zu finden. Die Redaktion der SZ hat sich vor Ort umgeschaut.

mehr

Design. Ein Einfamilienhaus in der Bodenseegemeinde Güttingen besticht durch seine kubische Form. Im Innern setzt sich die reduzierte Gestaltung dank massgenauer Schreinereinbauten fort. Ein Kubus im Zentrum beherbergt die Funktionsbereiche.

mehr

PaidPost. Basil Steiner, Lernender der Schreiner 48 Academy, hat aus Kirschbaumholz einen Schreibtisch im Jugendstil geschreinert – mit zwei Geheimfächern.

mehr