Der Stuhl ist gerettet

Das Ergebnis der Rekonstruktion ist ein anatomisch bequemer und optisch ausgewogener Armlehnstuhl in relativ einfacher Machart. Bild: Elia Schneider

Das Ergebnis der Rekonstruktion ist ein anatomisch bequemer und optisch ausgewogener Armlehnstuhl in relativ einfacher Machart. Bild: Elia Schneider

Rekonstruktion Armlehnstuhl. Der Schweizer Architekt Elia Schneider hat den verschwundenen Armlehnstuhl des bedeutenden Baumeisters Heinrich Tessenow rekonstruiert und eine Kleinserie realisiert. Damit ist das Möbel zurück, leibhaftig erhalten für die Nachwelt – wie schön!

Auch nach nahezu zwei Stunden ist das Sitzen auf dem Armlehnstuhl nach einem Entwurf des deutschen Architekten Heinrich Tessenow äusserst bequem. Das Gros der Fragen zum Stuhl hat Gestalter und Architekt Elia Schneider aus Burgdorf BE im Gespräch beantwortet. Er hat den Stuhl zwischen 2017 und 2020 parallel zu seinem Studium rekonstruiert und am Ende des Prozesses mit einer Kleinserie von 15 Stück wieder für die Nachwelt ins Leben zurückgeholt.

Der Armlehnstuhl nach Tessenow war gewissermassen ausgestorben. Mutmasslich existiert kein einziges Exemplar mehr aus der Zeit des Geschehens Anfang der 1920er- Jahre. Mit Gewissheit lässt sich das aber nicht sagen, weder ob der Stuhl gänzlich verschwunden ist noch wann genau der Entwurf entstand. Die Unterlagen, Planzeichnungen, Skizzen, Modelle, Muster und anderen Materialien des Tessenow-Archivs in Berlin sind den Flammen des Krieges zum Opfer gefallen. «Selbst ein Aufruf nach einem Originalstuhl in der Regionalzeitung in Hellerau blieb erfolglos», sagt Elia Schneider. Hellerau liegt bei Dresden und war eine wichtige Wirkungsstätte Tessenows. Dort befinden sich auch die Deutschen Werkstätten Hellerau (DWH), eine Edelschreinerei, die damals hochwertige Gebrauchsmöbel baute und heute unter anderem die Yachten für die oberen Zehntausend ausstattet. Damals waren die DWH Partner Tessenows. Es ist wohl nicht auszuschliessen, dass der Armlehnstuhl auch dort produziert wurde.

Also hat sich Elia Schneider daran gemacht, den Stuhl zu rekonstruieren. Schon im Studium war Schneider mit den Arbeiten von Tessenow in Berührung gekommen und durchaus begeistert von den schlichten, aber ausdrucksstarken Arbeiten des Architekten. «Seine Arbeiten zeichnen sich durch Einfachheit, Sparsamkeit und Würde aus», schreibt Martin Boesch, Kurator einer Ausstellung und Autor einer umfänglichen Monografie über Tessenow. Boesch hat Schneider bei seiner Arbeit unterstützt, und auch Schneider hat seinen Teil zur Ausstellung, die ab 2022 unter anderem in Mendrisio und Winterthur zu sehen war, beigetragen.

Denn eine Standardmethode für eine solche Rekonstruktion eines Möbels ohne Modell oder Pläne gibt es nicht, aber wie bei jeder wissenschaftlichen Arbeit steht an deren Anfang eine erschöpfende Recherche nach dem, was es zum Thema gibt.

Einen Stuhl konnte Elia Schneider nicht finden, aber Skizzen, Notizen und vor allem Fotos bildeten sodann die Grundlage für die Rekonstruktion des Armlehnstuhles. «Ich habe die Dokumente gesichtet, verglichen und daraus auch Schlüsse gezogen», erklärt Schneider. So ergab die Recherche etwa, dass es auch kleine Unterschiede zwischen den Modellen des Stuhles gab. So seien einfachere Varianten in Nadelholz entstanden, neben denen in edlem Nussbaum. Auch Detailausführungen seien nicht immer identisch gewesen.

Generell entstehen Entwürfe nicht im luftleeren Raum und immer in einem Prozess. Auch die Ideen namhafter Gestalter sind in den Kontext der jeweiligen Zeit und den jeweiligen Strömungen eingebettet. Und schliesslich entstehen sie aus der persönlichen Arbeitsweise des Entwerfenden.

Der Typ des Windsor-Stuhles sowie die Bündner Stabelle mit Armlehne, der sogenannte Schmersammler, weisen Gemeinsamkeiten mit dem Entwurf von Tessenow auf. Der gelernte Zimmermann Tessenow ist möglicherweise mit dem Stuhltyp des Schmersammlers in Berührung gekommen, als er das Haus Böhler in St. Moritz gebaut hat. Eine Besonderheit bei ihm bildet die Trennung von Unter- und Oberteil. So sind die vier Beine nicht, wie bei einer Stabelle üblich, direkt in das Sitzbrett eingestemmt. Beim Stuhl von Tessenow sitzen die Beine in einer Rahmenkonstruktion, die von unten mit der Sitzfläche verschraubt wird. Der spezielle Umgang mit Teilen und dem Ganzen eines Entwurfes ist bei Tessenow durchaus plausibel. Für ihn war das Teilen und Verbinden beim Entwurf ein «unendliches Kapitel», wie er es formulierte. «Jeder Teil bildet ein Ganzes, wie jedes Ganze einen Teil bildet», sagte Tessenow. Eine Einheit erlange man nicht durch simples Verbinden, sondern durch geschickte Verknüpfung von Beziehungen zwischen den Einzelteilen. Stühle waren für Tessenow wohl von besonderer Bedeutung. Wie wäre es anders zu erklären, dass der Entwurf eines solchen als Voraussetzung für den Eintritt in sein Meisteratelier an der Dresdner Kunstakademie war.

Auch Elia Schneider hat die ähnlichen Typen an Stühlen eingehend studiert, um die Konstruktion und den Ansatz von Tessenow besser verstehen zu können. Nach der Recherche und dem Zusammentragen der verfügbaren Bilddokumente konnte die Rekonstruktion beginnen. «Da man sich in diesem Prozess dieselben Fragen stellt, wie sie sich auch Tessenow stellen musste, hat das ganze Verfahren einen besonderen Wert», sagt Schneider. Stück für Stück kann man sich durch Fixierung den Massen und Proportionen annähern. Es folgte der Bau des ersten Prototyps aus Kartonage. Danach kam die akribische Arbeit des Vergleichens, indem Bilddaten übereinanderlegt wurden. Dazu wird der Prototyp aus dem gleichen Blickwinkel wie das Originalbild fotografiert. Durch das Übereinanderlegen lassen sich Abweichungen erkennen und anpassen. In diesem Fall war dies die einzige Möglichkeit, den Stuhl wiederherzustellen. Die Prototypen II und III waren bereits aus MDF gefertigt, und mit jedem Entwurf kam Schneider dem Original näher. «Es gibt kein Verfahren, das besagt, wie man so etwas machen sollte. Ich habe dazu auch mit Experten das Gespräch gesucht und kam dazu, dass dieser Weg richtig ist», erklärt Schneider. Und da kein Projekt wie das andere sei, brauche es bei solchen Arbeiten stets ein massgeschneidertes Verfahren.

Der Prototyp IV konnte bereits in Nussbaum erstellt werden. Dabei half die Schreinerei Wyttenbach in Moosseedorf BE, die Schneider aus einer früheren Praktikumszeit kennt. Schreiner Ueli Wyttenbach hat viel Erfahrung mit dem Bau von Prototypen, hat er doch selbst immer wieder Stühle entworfen und realisiert. Am Ende gab es wieder exakte Zeichnungen und einen Prototyp in Nussbaum, mit dem Schneider die Stuhlmanufaktur Frison Sedie in Cerea bei Verona (I) für den Bau von 15 Stühlen kontaktierte. Wie auch beim Original wurde dem Stuhl ein Sitzkissen beigelegt. Das unifarbene Kissen liess Schneider bei einer Polsterei in Dresden aus Kokosfasern und Schurwolle nähen. Bei der Oberflächenbehandlung des Stuhles entschied man sich für ein Öl. Allerdings ist über das Kissen und auch über das Finish des Originalstuhls wohl nur wenig bis kaum etwas bekannt.

Der Stuhl ist zweifelsfrei ein besonderes Stück, dessen Qualitäten sich zum einen beim Sitzen herausstellen, aber auch in seiner Vielseitigkeit zeigen. Er ist nicht nur bequem, sondern auch chic, wertig und doch einfach. Im Sinne einer möglichst guten Platzausbeute durch die runde Form und Armlehne nicht ganz zielführend, aber auch nicht so ausladend, dass eine Reihe von Einsatzmöglichkeiten von Beginn an ausser Betracht fallen würde. So kann er dank der zweiteiligen Armlehne mit erhöhter Rückenlehne bis zu dieser unter den Tisch geschoben werden. Er ist ein Universalstuhl mit Niveau. Und ein wohltuender Gegensatz zu den damals angesagten Stahlrohr-Sitzmöbeln. «Tessenows Arbeit und seine Herangehensweise mit seiner Architektur für Menschen haben mich fasziniert», sagt Schneider. Der Stuhl ist mutmasslich nie in grossen Auflagen produziert worden. Und mit der Rückkehr steht auch die Frage nach einer Neuauflage im Raum. «Es ist gar nicht so einfach, einen Produzenten zu finden, der so einen Stuhl zu einem Preis produzieren kann, der am Ende am Markt noch funktioniert», sagt Schneider. Seine etwa 600 Stunden Arbeit für das Projekt haben sich so oder so gelohnt. Ein Stuhl ist zurück in der realen Welt, man kann darauf sitzen und sich wohlfühlen. Tessenow würde sich darüber sicher sehr freuen.

www.studioquotidiano.chwww.wyttenbach-schreinerei.chwww.frisonsedie.comwww.bisch-chandaroff.dewww.heinrich-tessenow.ch

Heinrich Tessenow (1876–1950)

Er ist nicht so bekannt, gilt aber als einer der bedeutendsten deutschen Architekten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Als Vertreter der Reformbewegung stehen Tessenows Arbeiten für Einfachheit und Bodenständigkeit. Der Ausspruch «Das Einfache ist nicht immer das Beste; aber das Beste ist immer einfach» wird ihm zugeschrieben. Zeitlich war er etwas vor den grossen Namen des Bauhauses tätig und im Vergleich zu diesen eher pragmatisch und unideologisch. Der Lehre war Tessenow aber ebenfalls zugewandt. Einer seiner Schüler war der Schweizer Architekt Franz Scheibler (1898–1960), der vor allem in Winterthur den Siedlungsbau prägte. Zu Tessenows wichtigsten Bauten zählen die Gartenstadt Hellerau bei Dresden, das dortige Festspielhaus oder die Neue Wache in Berlin.

www.heinrich-tessenow.deVeröffentlichung: 25. September 2025 / Ausgabe 39/2025

Messe. An der 29. Ausgabe der «Blickfang» im Zürcher Kongresshaus waren vom 14. bis 16. November 2025 weniger Schreinereien unter den Ausstellern, als in den letzten Jahren. Trotzdem war so manch hölzige Idee unter den Präsentationen der 200 Ausstellenden zu finden. Die Redaktion der SZ hat sich vor Ort umgeschaut.

mehr

Nachwuchsstar. 2022 wurde Simone Scozzi an der Holzmesse als «Schreiner Nachwuchsstar» ausgezeichnet. Der heute 33-Jährige aus Leimbach AG war von seinem Erfolg und der Aufmerksamkeit überrascht. Im Nachhinein würde er beim Sideboard einiges anders machen.

mehr

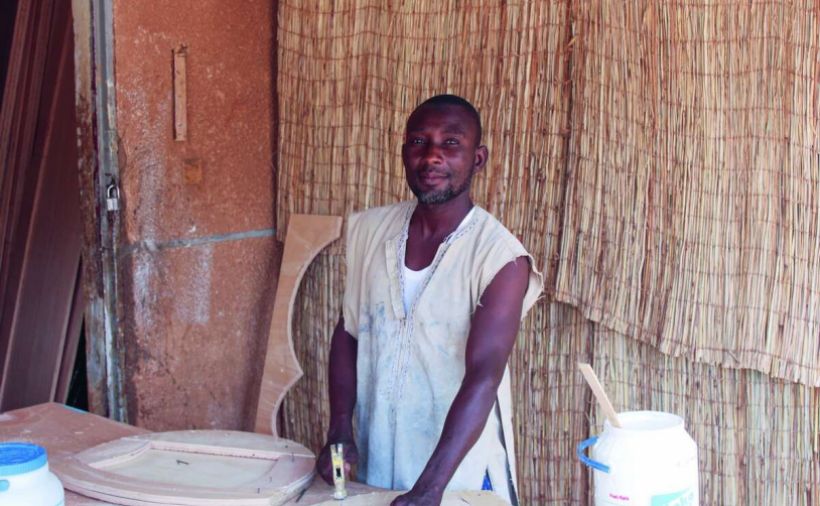

PaidPost. Das Handwerk ist in der afrikanischen Kultur verwurzelt. Am Design-Wettbewerb der Borm-Informatik AG in Zusammenarbeit mit der Stiftung SOS-Kinderdorf haben Lernende aus Niger ihr Können bewiesen und sich so ein Stipendium gesichert.

mehr