Gut gereiftes Filetstück der Eiche

Fassholz. Das Alte und Neue harmonisch zu verbinden, gelingt nicht immer – und wenn, dann ist es oft mit grossem Aufwand verbunden. Dass sich dieser Aufwand aber durchaus lohnen kann, zeigt ein Zimmermann, der seine Passion in einem ganz besonderen Material gefunden hat.

Beim Anblick dieser morschen Holzbretter mag man sich im ersten Moment fragen, warum sich jemand die Mühe gemacht hat, das Holz so fein säuberlich aufzustapeln und einzulagern. Spätestens beim zweiten Schritt in das Holzlager der Walter’s Wood Idea AG im kleinen jurassischen Dorf Pleigne drängt sich aber der Verdacht auf, dass es sich bei den bis unter die Decke reichenden Eichenholzstapeln nicht um gewöhnliches Altholz handelt und der Ausdruck «morsch» auch falsch gewählt ist. Denn der Geruch, der einen empfängt, wenn man den Raum betritt, will so gar nicht zu altem, morschem Eichenholz passen. Das intensive Aroma, das in der Luft liegt, ist vielmehr frisch, aromatisch und fruchtig, und es dauert nicht lange, bis sich die Assoziation an eine frisch geöffnete Weinflasche und das Riechen am Korken aufdrängt.

Auch die teils tiefroten Verfärbungen mancher Bretter lassen vermuten, dass das Holz irgendwann einmal mit Wein in Kontakt gekommen ist. Von da an braucht es definitiv keine hellseherischen Fähigkeiten mehr, um darauf zu kommen, dass es sich bei dem gestapelten Holz wohl um Fassdauben alter Weinfässer handelt.

Einer, der die Geschichte und die Herkunft des Holzes bestens kennt, ist Walter Amrhyn. Schliesslich hat der Gründer und Inhaber der Walter’s Wood Idea AG jede einzelne Fassdaube selbst demontiert und eingelagert. «Dieses Fass hier stammt zum Beispiel von einem Weingut in Genf», sagt der gelernte Zimmermann und zeigt auf einen Stapel mit gut zwei Meter langen Dauben. «Das wird später einmal eine tolle Färbung ergeben», ergänzt er mit leuchtenden Augen. Eine Färbung, die irgendwann vielleicht an einem Stuhl, einem Sideboard oder Bett zu bewundern sein wird. Doch der selbst verliehene Titel des Fasstischmachers lässt vermuten, dass Amrhyn aus dem Fassholz bevorzugt einen Tisch fertigen wird. Schliesslich bringt die grosse Fläche dieses Möbelstückes die über Jahrzehnte gereifte Patina des Holzes erst so richtig zur Geltung.

Noch lange nicht jedes alte Weinfass ergibt auch eine ansprechende Möbeloberfläche. Dafür müssen einige Faktoren zusammenpassen. «Inzwischen rieche ich bereits beim Betreten des Weinkellers, ob sich die Demontage des Fasses lohnt», sagt Amrhyn. Auch die finale Farbe des Holzes kann der Fasstischmacher schon zu diesem Zeitpunkt abschätzen. 18 Jahre Erfahrung helfen dabei ungemein. «Stand jetzt habe ich 355 Fässer demontiert», sagt Amrhyn. Eine Zahl, bei der man schon einmal den Überblick verlieren kann. Dennoch kommt sie nicht einfach so von ungefähr. Denn jedes Fass wird bei der Demontage nummeriert sowie fotografiert, und die Kunden erhalten zum fertigen Möbel eine Dokumentation mit der Nummer, der Herkunft und dem Jahrgang des Fasses. Somit bleibt die Geschichte nachvollziehbar, auch wenn das Holz nach den vielen Jahrzehnten als Behältnis für den Wein einen neuen Zweck gefunden hat.

Die Geschichte hinter dem Holz bedeutet auch dem Schöpfer der Fasstische viel, wie man sofort spürt, wenn er darüber spricht. «Dieses Fass hier hat Jahrgang 1883», sagt Amrhyn und zeigt auf einen aufgehängten Fassboden an seiner Werkstattwand. «Vor knapp 150 Jahren hat also jemand eine 200 bis 300 Jahre alte Eiche gefällt, das Holz sogfältig aufgesägt und getrocknet. Anschliessend hat der Küfer daraus das Fass gefertigt und stolz seinem neuen Besitzer übergeben. Die Freude, die der Küfer an dem schönen Holz und der Weinbauer an dem Fass hatte, und nicht zuletzt auch die Freude, die ich an der Arbeit mit dem tollen Material habe, möchte ich gerne in einem Möbelstück weiterleben lassen», sagt Amrhyn. Unterstützt wird er dabei von seiner Frau Corinna und dem Fassreifenschmied Armin Portmann, der dafür sorgt, dass auch die alten Fassreifen weiterhin Verwendung finden.

So mancher Schreiner habe ihn schon skeptisch angeschaut, wenn er ihnen eine verstaubte Fassdaube unter die Nase gehalten habe, erzählt Amrhyn. Das alte Holz macht im ersten Moment kaum den Anschein, für ein Möbel geeignet zu sein. Doch auf den zweiten Blick verbirgt sich in der Regel ein perfektes, feinjähriges Rift- oder zumindest Halbriftbrett unter der zerfurchten Oberfläche. «Für ein Fass braucht es gutes Ausgangsmaterial, sonst geht es nicht», erklärt Amrhyn. «Eine Fassdaube ist eigentlich das über viele Jahrzehnte gelagerte Filetstück der Eiche.»

Wie jeder Feinschmecker weiss, steht und fällt der vollkommene Genuss bei einem guten Filetstück dann auch mit der richtigen Zubereitung. Und im Falle der Fassdauben ist die kulinarische Metapher gar nicht so weit hergeholt, wie man zuerst denken mag. Denn bevor aus dem Fassholz ein Tisch oder anderes Möbel entsteht, muss es erst ein paar Stunden im Dampfofen schmoren. Zwischen diesem Vorgang und der Demontage des Fasses liegen allerdings noch ein paar Arbeitsschritte, weshalb man am besten noch etwas früher im Prozess einsteigt. Denn so schön das Fassholz am Ende auch ist, es ist auch einigermassen zeitaufwendig in der Aufbereitung.

Nach der Demontage werden die Fassdauben erst mal draussen vor der Werkstatt der Walter’s Wood Idea AG aufgestapelt. «So können sie etwas ablagern, und durch das Schwinden und Quellen über die Jahreszeiten löst sich oftmals schon hier und da der Weinstein», sagt Amrhyn. Als Weinstein bezeichnet man die kristallisierten Ablagerungen, die bei der Lagerung von Wein oder Traubensaft auf der Innenseite des Fasses entstehen. Es handelt sich dabei um ein Gemisch aus schwer löslichen Salzen der Weinsäure. Der Weinstein kann sich auch am Korken einer Weinflasche bilden und hat keine schädlichen Auswirkungen auf den Menschen. Wie viel Weinstein sich auf den Fassdauben gebildet hat, ist von Fass zu Fass unterschiedlich. «Manchmal wird er regelmässig abgeschlagen und andernorts nie entfernt», sagt Amrhyn. Ein altes Weinfass könne dann auch schnell einmal aussehen wie eine Berghöhle voller Kristalle. «Ich habe schon 100-jährigen Weinstein gesehen, der mehrere Zentimeter dick war», erzählt der Fasstischmacher.

Ob nun wenige Millimeter oder gar einige Zentimeter – der Weinstein muss entfernt werden, bevor das Fassholz weiterverarbeitet werden kann. Das geschieht mit dem Akku-Bohrhammer und einem breiten Meissel. Was übrig bleibt, kratzt Amrhyn mit einem Farbschaber ab. Besonders schöne Stücke werden gesammelt. «Ich habe eine Künstlerin gefunden, die aus dem Weinstein Bilder kreiert. Ansonsten ist das Material aber schwierig zu nutzen, da es sehr brüchig ist», erklärt Amrhyn. Die glitzernden Kristalle bilden sich aber nicht nur an der Oberfläche, sondern auch in den Poren der Fassdauben, was nachhaltig Einfluss auf die Eigenschaften des Holzes sowie die Abnutzung an Werkzeug und Maschinen hat. «Manchmal ist das Holz wie Glas und eine einzelne Fassdaube so schwer, dass man kann sie kaum alleine tragen kann», sagt Amrhyn.

Nach dem Entfernen des Weinsteins werden die Dauben mit dem Bandschleifer angeschliffen. Nun zeigen sich erstmals alle Spuren, die die Zeit, der Wein oder auch der Mensch auf dem Holz hinterlassen hat. Etwa eine Schlagzahl auf der Stirnseite des Brettes, womit einst die einzelnen Fassdauben nummeriert wurden, oder eine schwarze Stelle, wo einmal der Fassreifen lag und die Gerbsäure im Eichenholz mit dem Eisen reagierte. Vielleicht aber auch Dübellöcher, die auf den ersten Blick keine Funktion zu haben scheinen. Früher habe man auch mal aus einem grossen Fass ein kleineres gemacht; daher die leeren Dübellöcher, lieferte ein Küfer die Antwort auf die Frage des Fasstischmachers.

Auch die Konstruktion sowie die Grösse und Form der Dauben variieren von Fass zu Fass. Gleichbleibende Materialdimensionen sucht man beim Fassholz vergeblich. «Die einzige Konstante bei den Fässern ist eigentlich, dass einfach nichts gleich ist», erklärt Amrhyn mit einem Schmunzeln.

Wobei, eine Gemeinsamkeit gibt es beim Fassholz dann eben doch. Denn völlig egal, woher das Fass kommt, wie alt oder wie gross es ist – die Fassdauben wurden einst durch den Küfer in die benötigte Form gebracht. Deswegen ist jede Daube sowohl längs als auch quer gebogen. Ein Umstand, der dem modernen Möbelbau mit seinen kubischen Formen entgegensteht. Ein Grund, warum bei den Möbeln von Amrhyn selten eine Fassdaube in ihrer originalen Form zu sehen ist. «Ich möchte das Alte und Neue zusammenbringen und zeitlose Möbel machen. Deshalb bin ich wohl weit und breit der Einzige, der gebogenes Holz wieder zurückbiegt», fügt er lachend an.

Das Verformen von altem Holz, im Speziellen das der Fassdauben, birgt dabei einige Herausforderungen. «Es ist viel zäher als neues Holz, und die Parameter beim Dämpfen müssen exakt stimmen, damit sich das Holz ohne Risse gerade biegen lässt und am Ende auch so bleibt», sagt Amrhyn.

Anfangs habe er mit einem Camping-Gaskocher und einer selbst gebauten Dampfkammer experimentiert, was aber kaum funktionierte. Deshalb hat Amrhyn das Holz über mehrere Jahre beim Holzbiegewerk Winkler gerade biegen lassen.

Inzwischen steht in der Werkstatt des Fasstischmachers allerdings ein eigener Dampf-ofen. Und dieser wartet gar mit einer Besonderheit auf. «Das ist weltweit wohl der grösste Dampfofen mit Computersteuerung», sagt der Fasstischmacher stolz. Denn beim Holzbiegen seien in erster Linie der passende Druck und ein konstanter Dampfdurchfluss entscheidend. Parameter, die Amrhyn dank der Computersteuerung präzise auf das besondere Holz einstellen kann.

Rund zweieinhalb Stunden bleiben die Fassdauben jeweils im Ofen. Nach dem Dampfbad muss es schnell gehen, und das Holz wird umgehend in einer mechanischen Presse eingespannt. Hier dürfen sich die Dauben 24 Stunden lang an ihre neue Form gewöhnen und auskühlen. Nach dieser Zeit werden sie aufgestapelt und sogleich mit Schraubzwingen fixiert, damit sie auch während des Trocknungsprozesses ihre Form behalten. In der Vakuumtrockneranlage werden sie dann auf die gewünschte Holzfeuchte gebracht. «Bei der Trocknungsanlage sind rund 150 verschiedene Programme hinterlegt, aber keines für altes Eichenholz», sagt Amrhyn lachend. Deshalb habe er für seine Fassdauben auch hier spezielle Einstellungen finden müssen. «Grundsätzlich muss es viel langsamer getrocknet werden als neues Holz, da sich sonst sehr schnell Trocknungsrisse bilden.» Vier Sensoren überwachen stetig den Trocknungsprozess, der sich beim Fassholz auch mal über einen Monat hinziehen kann.

Nach der Trocknung und dem Lösen der Schraubzwingen zeigt sich erst, ob die einst gebogenen Fassdauben auch wirklich gerade geworden sind. Hat alles geklappt, kommt das Holz ins Holzlager. Eine Adsorptionstrocknungsanlage sorgt für optimale Lagerbedingungen und hält die Luftfeuchtigkeit konstant zwischen 45 und 50 Prozent.

So warten die alten Fassdauben auf die weitere Verarbeitung, und sind sie erst mal geschliffen und geölt, wird wohl niemand mehr auf die Idee kommen, das Holz als morsch zu bezeichnen.

Veröffentlichung: 14. August 2025 / Ausgabe 33/2025

Nachwuchsstar. 2022 wurde Simone Scozzi an der Holzmesse als «Schreiner Nachwuchsstar» ausgezeichnet. Der heute 33-Jährige aus Leimbach AG war von seinem Erfolg und der Aufmerksamkeit überrascht. Im Nachhinein würde er beim Sideboard einiges anders machen.

mehr

Rekonstruktion Armlehnstuhl. Der Schweizer Architekt Elia Schneider hat den verschwundenen Armlehnstuhl des bedeutenden Baumeisters Heinrich Tessenow rekonstruiert und eine Kleinserie realisiert. Damit ist das Möbel zurück, leibhaftig erhalten für die Nachwelt – wie schön!

mehr

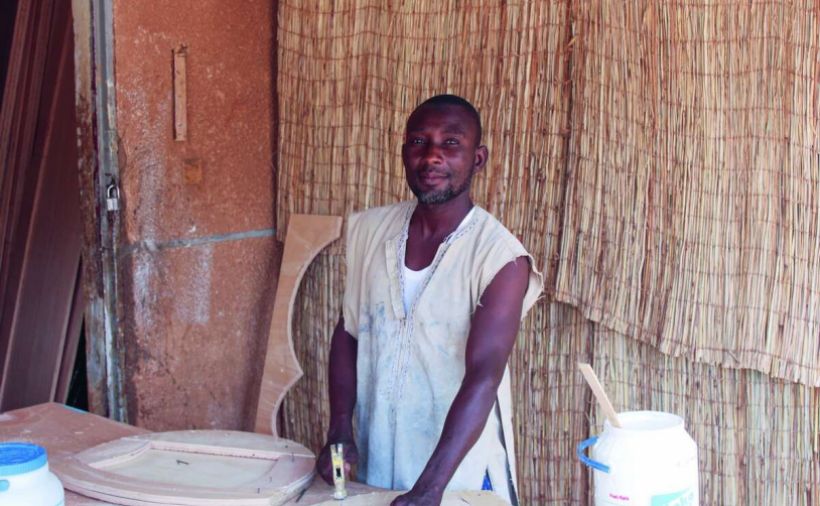

PaidPost. Das Handwerk ist in der afrikanischen Kultur verwurzelt. Am Design-Wettbewerb der Borm-Informatik AG in Zusammenarbeit mit der Stiftung SOS-Kinderdorf haben Lernende aus Niger ihr Können bewiesen und sich so ein Stipendium gesichert.

mehr