Lacke im Stresstest

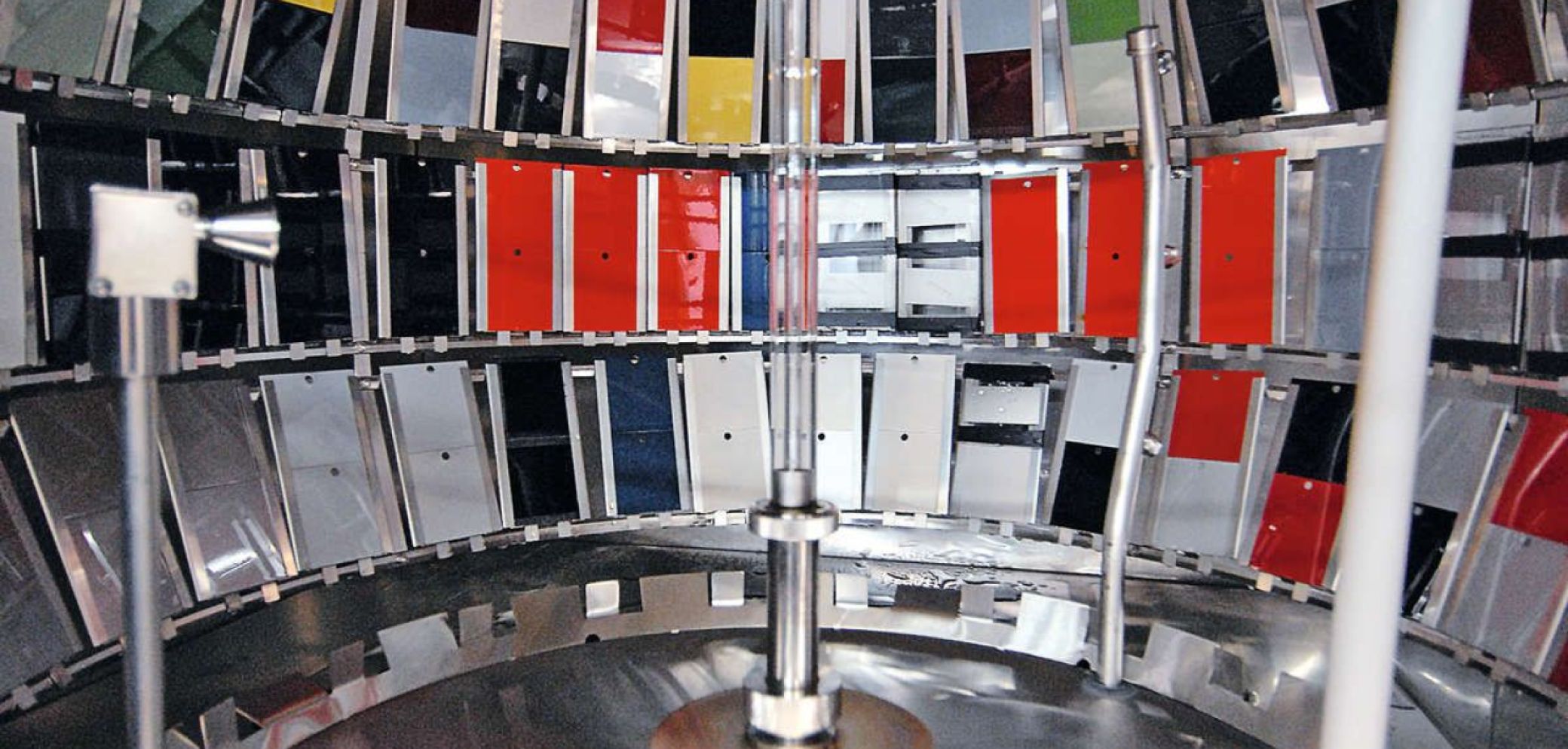

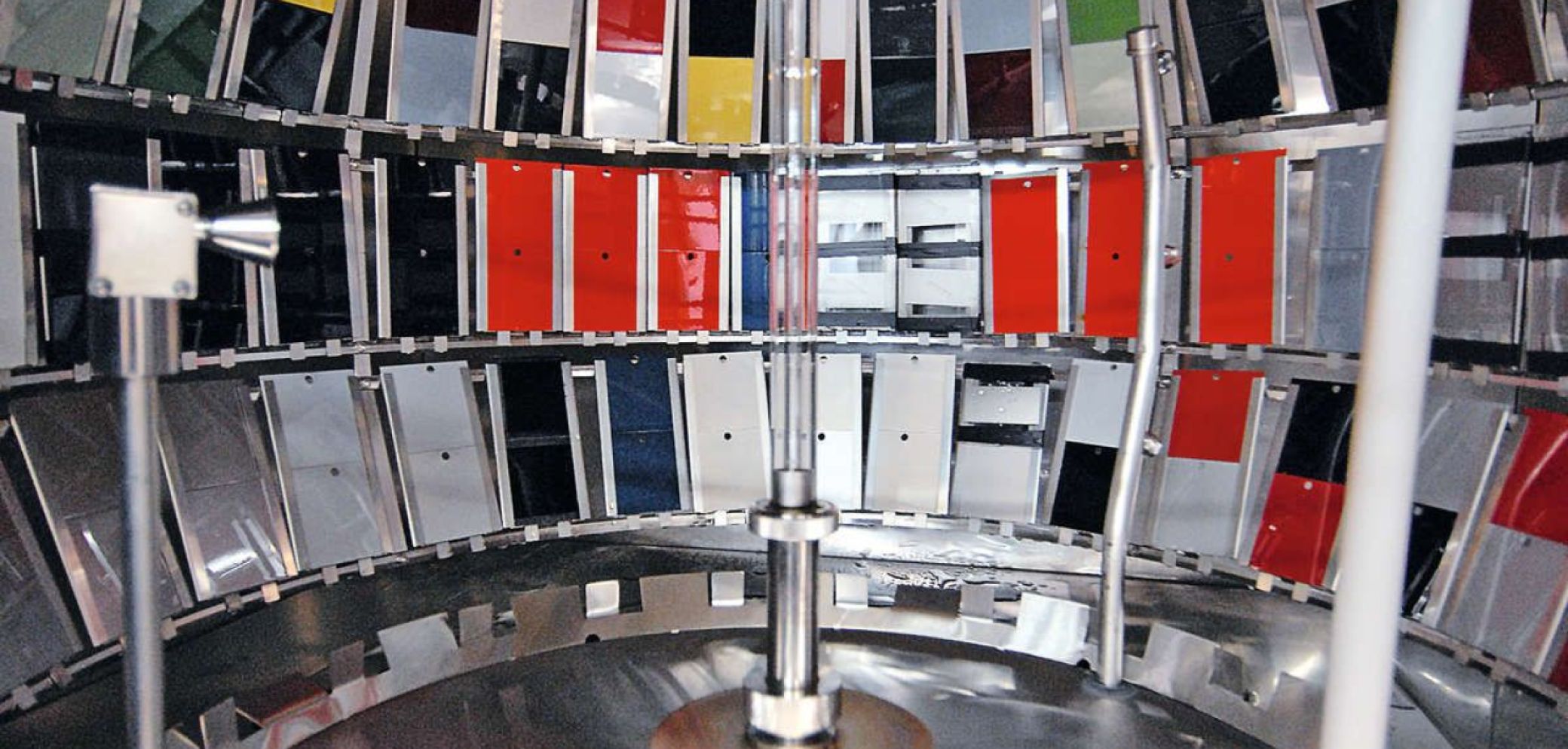

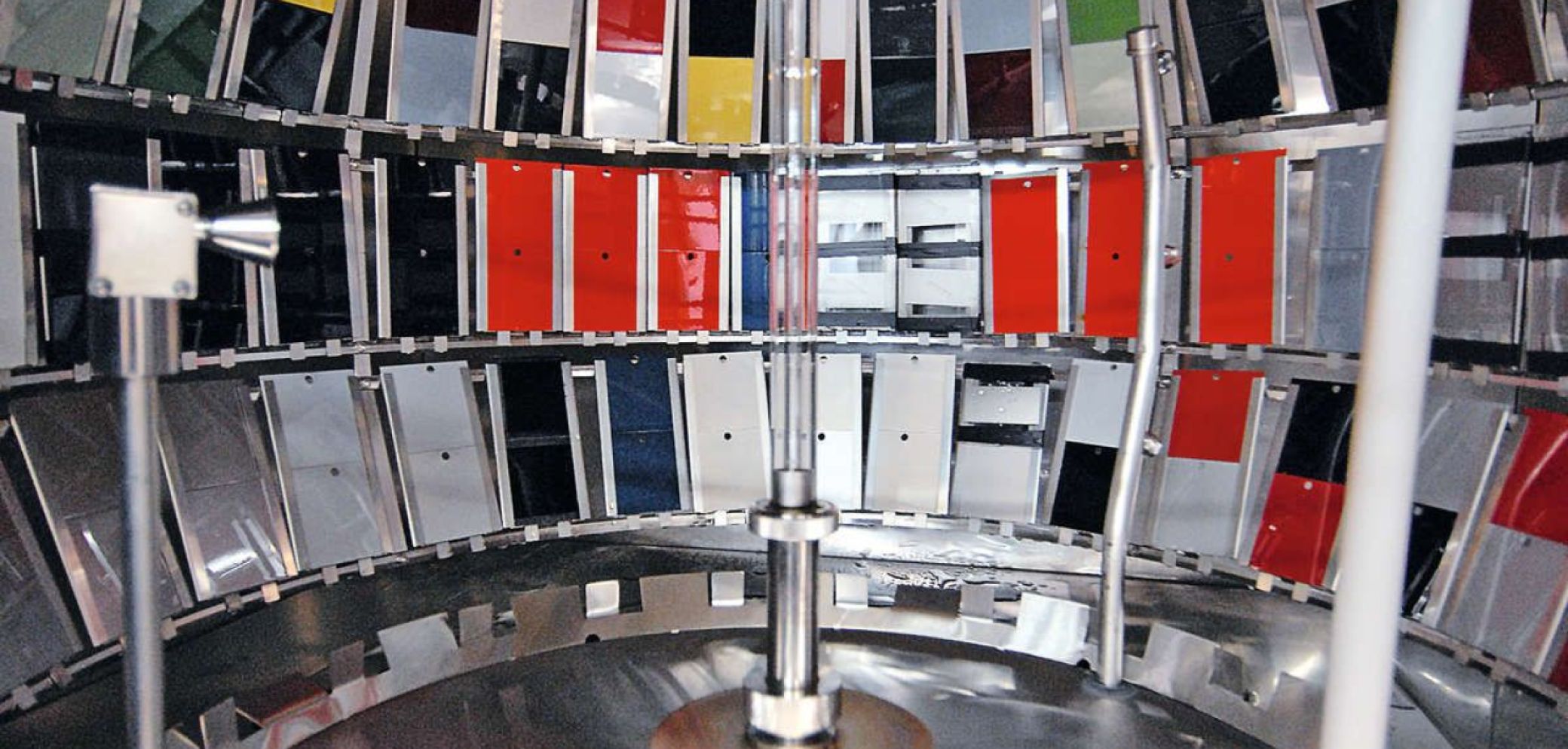

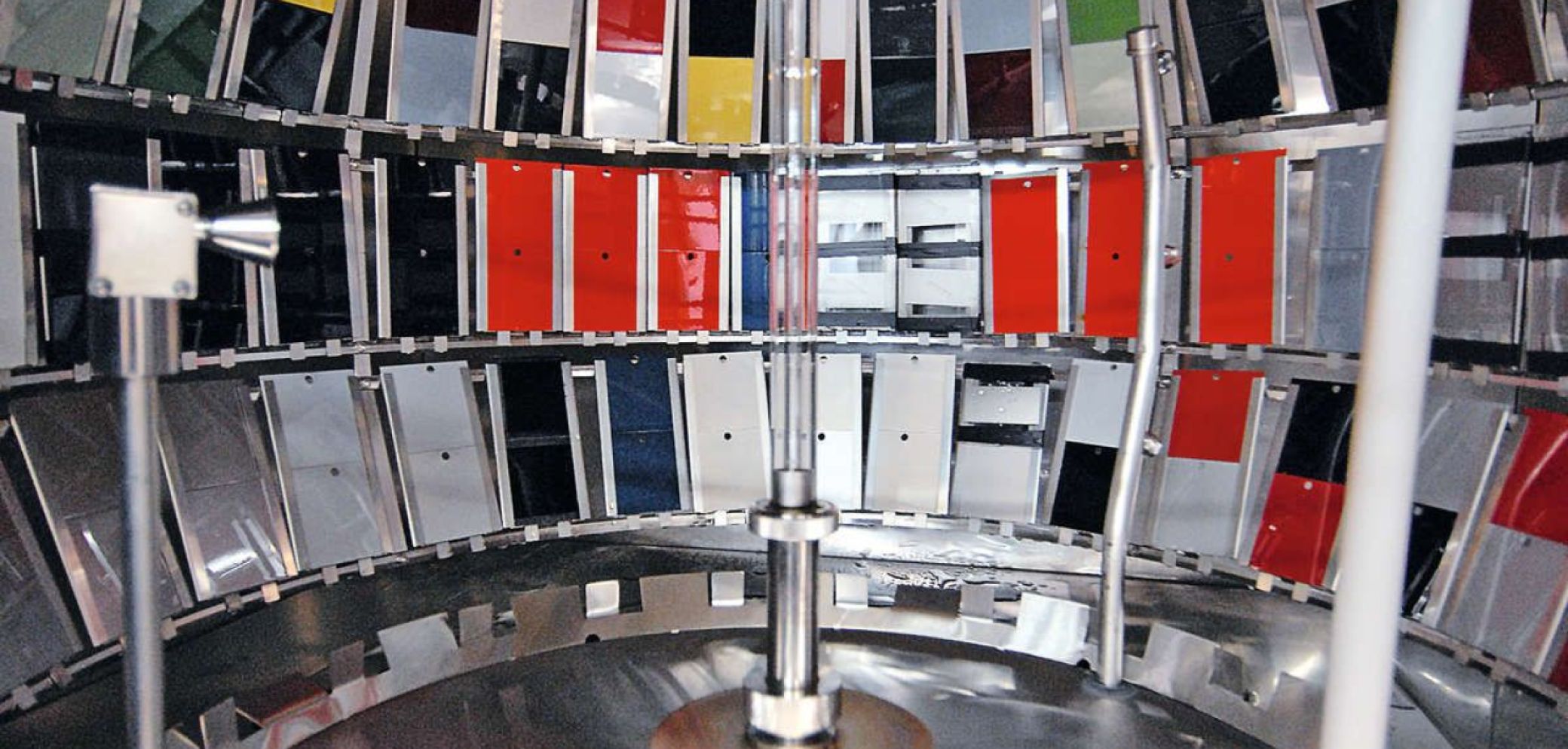

Bild: BASF Lacktafeln werden in einer Bewitterungskammer Extrembelastungen ausgesetzt.

Bild: BASF Lacktafeln werden in einer Bewitterungskammer Extrembelastungen ausgesetzt.

Forschung. Lacke sind extremen Bedingungen ausgesetzt – nicht nur im Aussenbereich. Forscher des Fraunhofer-Instituts in Darmstadt haben ein Verfahren entwickelt, das die Veränderung von Lacken durch Umwelteinflüsse früh aufzeigt. Das hilft, resistentere Rezepturen zu finden.

Lacke haben Stress mit ihrer Umwelt. Schwankende Temperaturen, Feuchte, Sonneneinstrahlung, chemische Substanzen und mechanische Belastungen setzen ihnen zu und verändern die Materialeigenschaften. Um neue Rezepturen schneller entwickeln zu können, ist es notwendig, die Alterungs- und Versagensmechanismen von Beschichtungen besser zu verstehen, Schädigungen früh zu erkennen und so die Dauer der Laborbewitterung zu verkürzen.

Wissenschaftler aus dem Bereich Kunststoffe des Fraunhofer-Instituts für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit (LBF) haben kürzlich gemeinsam mit Kollegen des Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung (Ipa) in einem Forschungs- projekt eine Prüfmethodik entwickelt, die während der Bewitterung frühzeitig Änderungen der Lackeigenschaften erkennbar macht. Darüber hinaus konnten die Forscher Frühindikatoren für die Veränderungen von Lackeigenschaften identifizieren.

Von den Erkenntnissen können Hersteller und Anwender von Farben und Beschichtungen im Bausektor, in der Automobilindustrie, in der Schiff- und Luftfahrt profitieren. Dank verkürzter Bewitterungszeiten können sie künftig Produkte schneller entwickeln und die Prüfkosten reduzieren.

Im Rahmen des Forschungsprojekts mit dem Titel «Ermittlung von Indikatoren zur frühen Erkennung von bewitterungsbedingten Lackschäden mittels eines degradationsbegleitenden Prüfansatzes» kombinierten die Institute ihre Verfahren. Um bei der Bewitterung auftretende, fotochemische Zersetzungsprozesse zu erkennen, untersuchten die Wissenschaftler verschiedene Klarlacke. Dabei koppelten sie gängige Methoden wie Gitterschnitt, Farb- und Glanzmessungen, Infrarotspektroskopie und dynamisch- mechanische Analyse mit empfindlichen Methoden mit verrückten Namen wie Elek- tronenspinresonanz-Spektroskopie, elektro- chemische Impedanzspektroskopie und Ultraschallmikroskopie.

Auf diese Weise gelang es, die verschiedenen Eigenschaftsveränderungen in einen zeitlichen Zusammenhang zu bringen. Es liessen sich Indikatoren identifizieren, die Rückschlüsse auf ein späteres Beschichtungsversagen erlauben. Beispielsweise konnten die Forscher einen Parameter für das Wasserrückhaltevermögen ableiten, der sich schon nach kurzen Bewitterungszeiten verändert. Solche Informationen sind bedeutend etwa zur Bestimmung der Wirkung eines Korrosionsschutzsystems.

Ein neues Analyseverfahren für Ultraschallsignale und ultraschallmikroskopische Bilder erlaubt es, Veränderungen der Oberflächentopologie wie beispielsweise Risse oder Welligkeit zu identifizieren. Modellexperimente mit teilweise versiegelten Lack- stellen zeigten, dass sich je nach Art der Abdeckung schon nach sehr kurzer Bewitterungsdauer Höhenunterschiede von weni- gen Mikrometern im Lackaufbau einstellen, deren Auftreten mit der Haltbarkeit beziehungsweise Zusammensetzung der Beschichtung in Zusammenhang gebracht werden konnte.

Wie die Fraunhofer-Institute ebenfalls nachweisen konnten, ermöglicht das Verfolgen aller Phasen der Lackalterung mit hochempfindlichen Messmethoden, Eigenschaftsveränderungen während des Verwitterungsprozesses früh zu erkennen. Wie eingangs erwähnt, ist dies eine wichtige Voraussetzung, um die Prüfzeiten kurz zu halten. Basierend auf einem speziellen Mechanismus, lassen sich jetzt schon aus kleinen Eigenschaftsveränderungen Rückschlüsse auf spätere Schädigungen ableiten.

Fraunhofer mit Hauptsitz in München ist laut eigenen Angaben die «grösste Organisation für anwendungsorientierte Forschung in Europa». Ihre Forschungsfelder liegen in den Themengebieten Gesundheit, Sicherheit, Kommunikation, Mobilität, Energie und Umwelt. Das Fraunhofer LBF-Institut hat seinen Sitz im hessischen Darmstadt. Es beschäftigt rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verfügt über eine Labor- und Versuchsfläche von knapp 12 000 Quadratmetern.

Mit dem Forschungsbereich Kunststoffe, hervorgegangen aus dem Deutschen Kunststoff-Institut (DKI), begleitet und unterstützt das Fraunhofer LBF seine Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Der Forschungsbereich ist spezialisiert auf das Management kompletter Entwicklungsprozesse und berät seine Kunden in allen Entwicklungsstufen.

Veröffentlichung: 10. November 2016 / Ausgabe 45/2016

Biozidfreie Beschichtung. Lange galt «Viel hilft viel», doch inzwischen weiss man es besser. Um Holz zu schützen, braucht es keine Biozide, sondern Schutz vor Durchfeuchtung. Genau da liegt der Hund begraben: Keine Beschichtung schützt dauerhaft, ob mit oder ohne Gift.

mehr

Praxistest. Wenn es um die Materialwahl geht, schlägt das Schreinerherz von Fachredaktor Sven Bürki stark für Massivholz. MDF- oder Spanplatten sind in seiner privaten Werkstatt kaum zu finden. Wenn es doch einmal ein Plattenwerkstoff sein soll, ist Sperrholz die erste Wahl. So auch beim letzten Projekt des Möbelschreiner-Weltmeisters von 2017. Für das Finish der Oberfläche hat er sich an ein für den Schreiner unübliches Material herangewagt – eine selbstklebende Möbelfolie.

mehr

PaidPost. Beim traditionsreichen Unternehmen Gross Fenster + Türen GmbH in Salzweg bei Passau (D) hat Range + Heine aus Winnenden (D) kürzlich die horizontale Flutanlage für die Grund- und Zwischenbeschichtung von Holzteilen modernisiert und erweitert.

mehr